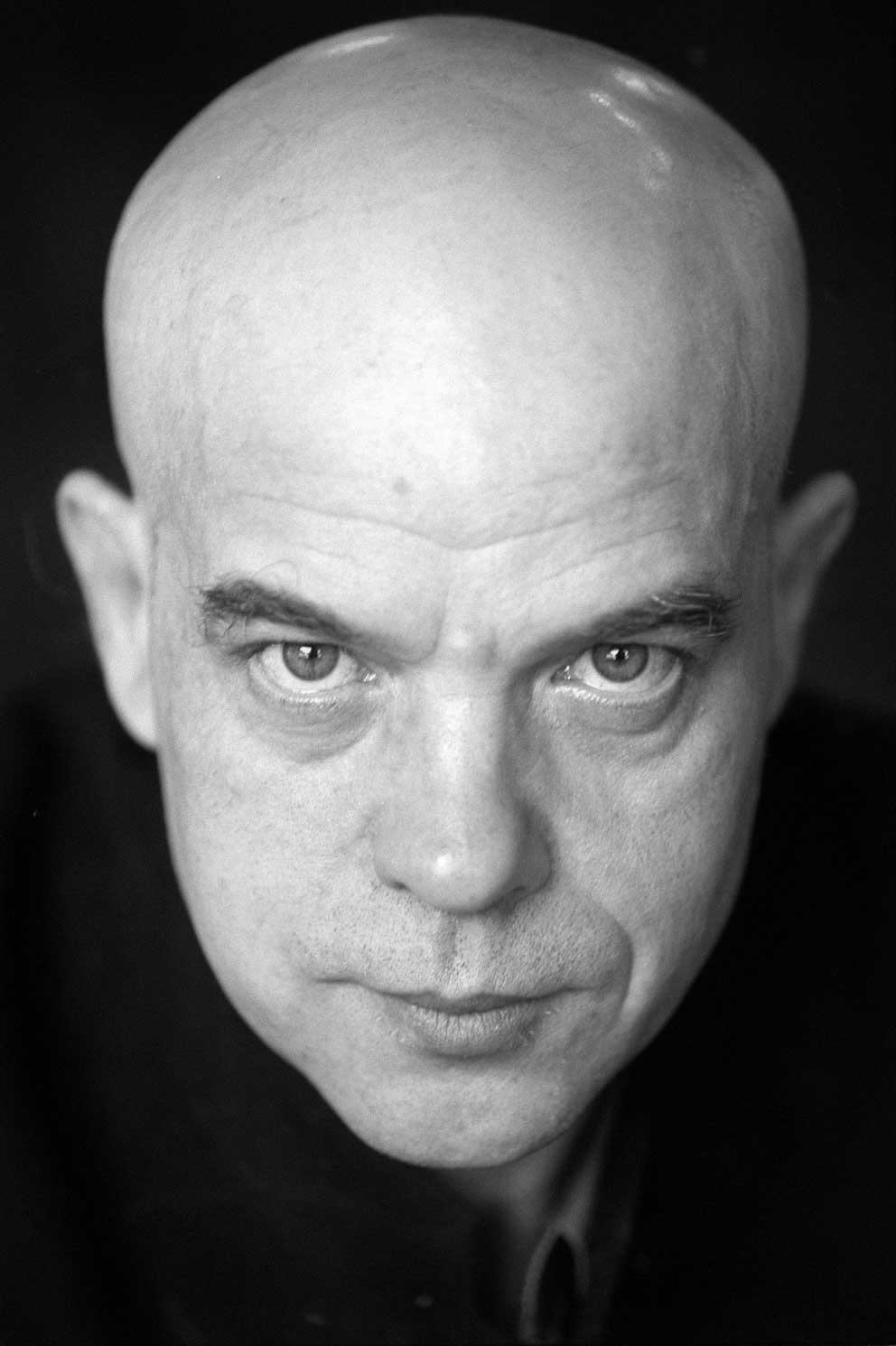

Jesús Ferrero

En el principio fue el nombre, se nos ha dicho desde hace milenios, y el nombre ocultó la oscuridad y dio forma verbal al deseo. Antes de iniciar su escultura, Pigmalión ya tenía un nombre que mostraba y ocultaba sus pulsiones y sus anhelos: Galatea; y antes de traernos al mundo, nuestros padres ya tienen en la cabeza nuestro nombre.

Se supone que la desnudez fundamental sería el momento de nacer, pero no es cierto, porque ya antes de nacer nos están vinculando a un estereotipo, el primero de una larga cadena que limitará nuestra existencia y nos acercará a los objetos fabricados en serie.

Fijémonos en el recién nacido: un nuevo viviente gime y tiembla. Es un animal lleno de pulsiones inconscientes que merman su libertad desde el principio, pero no está desnudo. Nada más nacer le acoplarán el nombre que tenían pensado para él: un nombre que consideramos personal, a pesar de que se puede repetir con mucha frecuencia a nuestro alrededor.

El niño se llamará David. Parece un asunto inocente, pero detrás de David vemos un rey que tocaba el arpa y cantaba salmos. Un rey que mató a su mejor amigo porque quería quedarse con su mujer, de la que se había enamorado. Un rey sabio y totémico, que conoció la maldad y la bondad en todas sus variantes. Resulta muy hermoso, pero un día el muchacho necesitará interpretar su nombre y se interesará por la historia del rey arpista y hasta podrá plantearse la posibilidad de imitarlo y proyectar en él su ambición.

No es la peor opción querer convertirse en un nuevo David, pero en ese acto tan presuntamente natural como asignar un nombre a alguien, estamos ya interviniendo en su destino, aunque solo sea con una metáfora.

Ya tenemos un nombre. Nuestro cuerpo empieza a encarnar un símbolo. Es una forma noble de decirlo. En realidad empezamos a encarnar una repetición y un estereotipo.