Roberto Herrscher

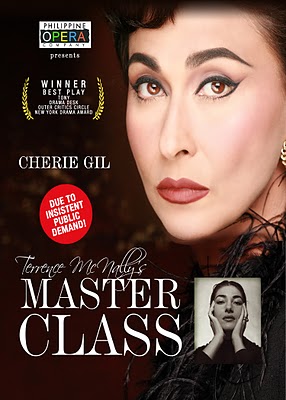

El dramaturgo Terrence McNally fue el primero en entenderlo. En 1995, vio la semilla de una obra de teatro en las clases magistrales que la soprano María Callas había dado para jóvenes cantantes de ópera en Nueva York en los setenta.

Callas era una cuarentona, todavía era joven, pero su increíble voz estaba en ruinas, y el amor de su vida, Aristóteles Onassis, la había dejado por Jackie Kennedy. Guardaba, eso sí, todo su arte, y lo descargaba a palazos en sus pobres alumnos, junto con su bilis, su enorme frustración, y unas impagables lecciones de vida.

De Broadway a París, la obra de McNally, Master class, fue un éxito planetario. Nuria Espert paseó una Callas memorable por media España.

Con la proliferación de Youtube y las redes sociales, la filmación con cámara fija de clases de música se convirtió en un hit. La periodista literaria argentina Leila Guerriero termina su antología de crónicas Frutos extraños usando una de las ‘master class’ más visitadas: el viejo león Daniel Barenboim le explica al joven tigre Lang Lang que debe ejecutar un determinado crescendo en una sonata de Beethoven “como si fueras a saltar y, en el último momento, ante el precipicio, no saltas”.

La música, ese arte efímero, inmediato, que se crea en cada momento y que deja de existir apenas las ondas se disipan por el aire, es ideal para que su enseñanza se transforme en un espectáculo.

Desde la película y la serie Fama hasta el reality show Operación triunfo y la escarizada El cisne negro, un maestro, un alumno y sus respectivos instrumentos – el cuerpo, la voz, un par de pianos – es todo lo que se necesita para que surja con fuerza la metáfora: aprender a tocar, aprender a bailar, aprender a cantar es siempre ahondar en el autoconocimiento y acercarnos por un momento a lo inefable.

(Una versión de este texto fue publicada en Cultura/s de La Vanguardia como acompañamiento a una crónica de la Master Class del pianista Alfred Brendel con el Cuarteto Casals el año pasado)