Xavier Velasco

"¿Estás seguro que eso está en Brasil?", me preguntó el taxista en Rio de Janeiro, camino al aeropuerto. En lugar de respuesta, le entregué una sonrisa tantito más incrédula que la suya. Cuando algún mexicano me pide referencias de Macapá, preciso recurrir a un texto conocido: "Papillón llegaría nadando", les explico, en la esperanza de que al menos sepan ubicar la Guayana Francesa. Aunque lo cierto es que no hay nada cerca, ni siquiera Cayena. Papillón las habría pasado negras para sobrevivir a la travesía por el estado insular de Amapá, donde malaria, dengue, fieras, bichos, piratas, contrabandistas y forajidos se encargan de cubrir la travesía de obstáculos insalvables para las ratas de ciudad.

He venido seis veces, todas volando desde Belem, capital del estado de Pará que para algunos es también inubicable (Roberto Carlos, el futbolista, declaró alguna vez, recién bajado del avión al lado del equipo nacional, que era un honor para él poder jugar en la ciudad que vio nacer a Cristo). Hay quienes llegan navegando el río Amazonas, en barcos más o menos precarios cuyo más grande lujo disponible es una hamaca sobre la cubierta. Por eso, si quisiera morirme sin dejar huella, vendría directo a esta ciudad, me escurriría entre sus calles anchas y su medio millón de habitantes y avanzaría solo selva adentro, donde seguramente sucumbiría entre las fauces de un jacaré o bajo los zarpazos de una familia de onzas, si antes no me derrite el puro calor.

En otras circunstancias evitaría el clima artificial; aquí vivo completamente a su merced. Lamento incluso que no exista un tunel climatizado para llegar del hotel al coche, que se transforma en horno crematorio si se comete la torpeza de estacionarlo al rayo del sol. En tales circunstancias, la mañana y la tarde, con su amplitud oceánica, son de sobra auspiciosas para quien las dedica a leer, escribir y aguardar el arribo del anochecer, con todo y mosquitos. Parecería el infierno, pero hay que estar aquí para empezar a confundirlo con su antípoda. Cortesano de la única Princesa en infinitas leguas a la redonda, preciso de muy pocos adminículos para sobrevivir con la sonrisa puesta y creer firmemente que el paraíso no está ya en la otra esquina, sino frente a la Plaza Floriano Peixoto, entre el lobby, el comedor y la habitación donde ahora mismo me bebo un plato entero del mejor açaí de este país. Pobres de los paulistas, le llaman "açaí" a ese caldo insaboro que en nada se parece a este manjar espeso y deleitoso que baja de la lengua a la garganta en calidad de combustible para gladiadores.

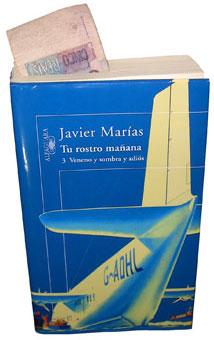

La pluma, la libreta, el libro, el plato ya vacío de açaí, un billete de cinco reales que uso como separador, tales serían mis vestigios postreros si ahora mismo estirase la pata sobre la cama. Efectos personales, que les llaman. O también, por qué no, efectos especiales. Cada uno a su manera contribuye a crear una suerte de hechicería íntima que me deja sobrevolar Macapá con el viento a favor de las ficciones y el lujo de una fresca ligereza que sería impensable bajo ese sol de plomo que vacía las calles del mediodía a las cuatro de la tarde.

Son ya más de las tres de la mañana del día de San Valentín, que en Brasil significa poca cosa y todavía menos en Macapá. Guardo el libro, la pluma y la libreta, tengo sueño a pesar del açaí, pero alcanzo a entender que cuando el furibundo Yahvé decidió castigar a Adán y Eva le bastó con desconectar el aire acondicionado. Ello no sólo explica los alcances de la Divina Ira, sino de paso el mal humor de Caín. Con su permiso, voy a santiguarme. No sea la de malas que me lo desconecten.