Ficha técnica

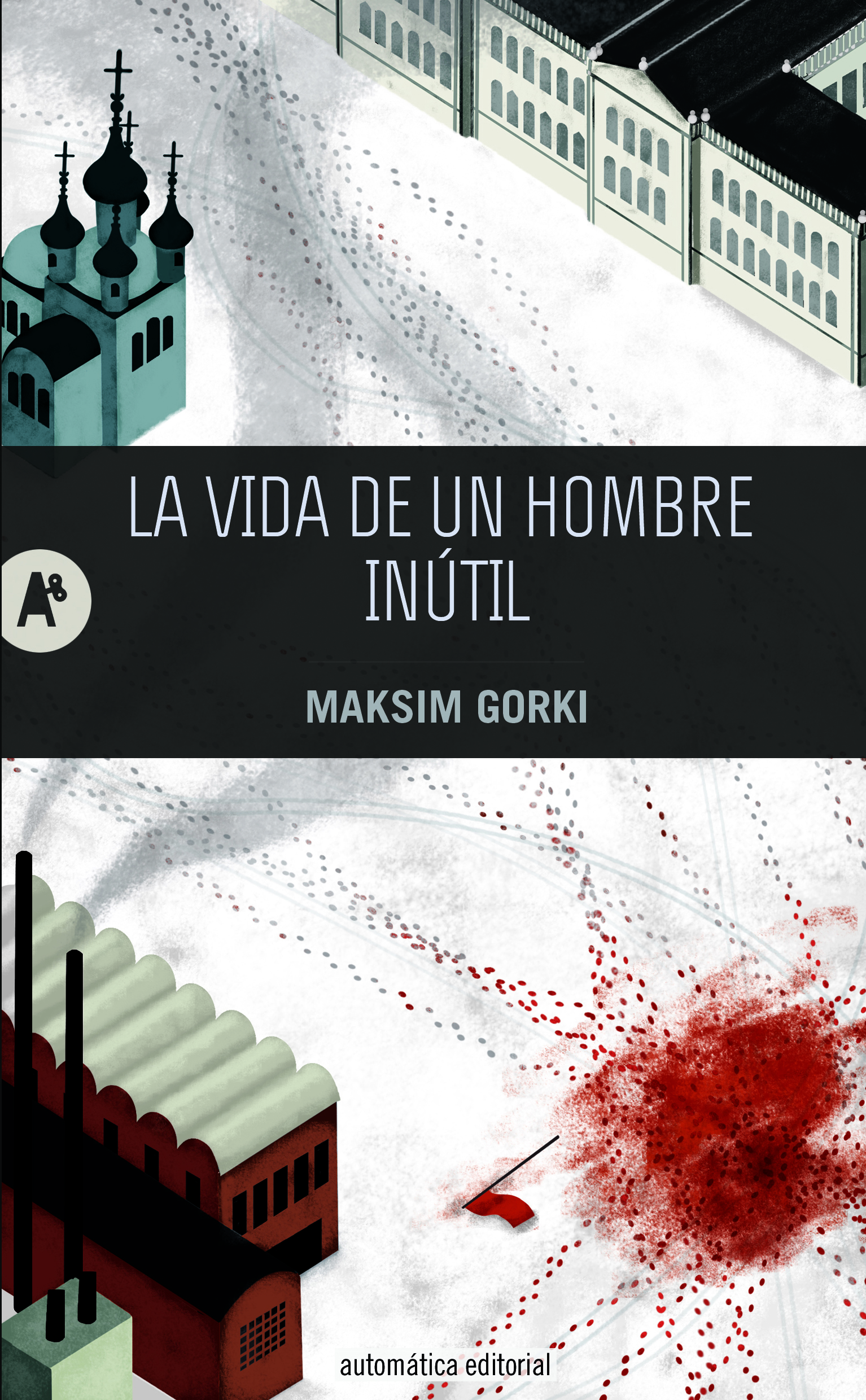

Título: La vida de un hombre inútil | Autor: Maksim Gorki |Traductor: Enrique Moya Carrión |Editorial: Automática |Encuadernación: Cosido | Formato: Rústica con solapas | Páginas: 280 | ISBN: 978-84-15509-20-2 |Precio: 21 eruos

La vida de un hombre inútil

Maksim Gorki

La vida de Yevséi Klimkov nunca ha sido fácil; huérfano y enfermizo, siempre se ha mantenido alejado del mundo, abriéndose camino, poco a poco, por los bajos fondos de la dura Rusia zarista, donde pronto será utilizado como espía por la policía del régimen. Con el paso del tiempo, Yevséi encontrará sus primeros amigos y entrará en contacto con algunas de las ideas revolucionarias que desafían la opresión ejercida por el sistema. Todo ello lo precipitará a la mayor crisis de su vida, una crisis que discurre paralela a la insurrección de 1905 y su terrible represión. Maksim Gorki comenzó a escribir La vida de un hombre inútil en 1907, dos años después del Domingo Sangriento y de la revuelta armada que lo siguió.

Maksim Gorki comenzó a escribir La vida de un hombre inútil en 1907, dos años después del Domingo Sangriento y de la revuelta armada que lo siguió. La novela estuvo prohibida en la época zarista, y no fue publicada hasta 1917, aunque incluso los bolcheviques solo permitieron que viera la luz una versión expurgada de la misma. El libro supone una descripción magníficamente conseguida de aquellos años previos a la Revolución de Octubre.

El título no puede ser más acertado: a través de los ojos del joven y sumiso Yevséi Klimkov, el autor nos conduce por entre las distintas facciones que dan forma al turbulento clima de la Rusia de principios del siglo XX. El carácter marcadamente débil del protagonista lo lleva a convertirse en marioneta de unos y otros; destaca particularmente el retrato que Gorki nos ofrece de la policía secreta del Zar: la Ojrana.

La amplísima galería de personajes, el acertado tratamiento de temas tan dolorosos y peligrosos como el miedo, la cobardía, la traición… y, como no podía ser de otra manera tratándose de Gorki, el profundo afecto con el que describe al sencillo hombre ruso, sus pesares y alegrías, son entretejidos con maestría en esta historia, que pudo haber sido la de muchos seres individuales sin más opción que complacer a quien ostentara el poder. Aun así, la postura del autor es clara, y a medida que avanza el hilo argumental, el cariño o la pena que hayamos podido sentir hacia Klimkov se torna irritación y dura crítica contra aquellos que lo ceden todo ante la coacción de un sistema fundamentado en la injusticia.

I

Cuando Yevséi Klimkov tenía cuatro años, a su padre le disparó un inspector forestal, y al alcanzar la edad de siete años, murió su madre. Murió de repente, en el campo, durante la cosecha, y resultó ser un suceso tan inesperado que Yevséi ni siquiera se asustó al verla muerta.

Su tío Piotr, un herrero, posando la mano sobre la cabeza del muchacho, le dijo:

-¿Qué vamos a hacer?

Yevséi miró de soslayo hacia el rincón donde sobre un banco yacía su madre y respondió con serenidad:

-No lo sé…

El herrero se enjugó con la manga de la camisa el sudor del rostro, permaneció un buen rato en silencio y, a continuación, le dio un leve empujón a su sobrino.

-Ay de ti, viejecito…

Desde aquel día, empezaron a llamar al muchacho «el Viejecito». Y le iba bien: era pequeño de estatura para su edad, se movía con indolencia y hablaba con voz débil. En su rostro huesudo sobresalía lúgubremente una nariz picuda, sus ojos redondos e incoloros centelleaban tímidamente y su cabello ralo y amarillo le crecía a modo de cepillo. Los chicuelos de la escuela se reían de él y le pegaban: por alguna razón, su cara de lechuza exasperaba a los niños vigorosos y vivarachos. Él se mantenía apartado de ellos y hacía su vida en solitario, siempre en algún lugar umbrío, en los rincones, en los fosos. Desde allí contemplaba a la gente con sus redondos y apagados ojos, pasando desapercibido, acurrucado y temeroso. Cuando se le cansaban los ojos, los cerraba y se quedaba largo tiempo sentado a ciegas, balanceando levemente su cuerpo débil y ligero. Trataba también de pasar inadvertido para la familia de su tío, aunque allí resultaba complicado: debía comer y cenar con todos los demás y, cuando estaba sentado a la mesa, el hijo menor de su tío, Yákov, gordo y lozano, procuraba por todos los medios meterse con él o hacerle reír, hacía gestos, sacaba la lengua, lo golpeaba con los pies por debajo de la mesa y lo pellizcaba. Aunque no conseguía que se riera, a menudo Yevséi se estremecía de dolor, su rostro amarillo se ensombrecía, sus ojos se le abrían de un modo exagerado y le temblaba la cuchara entre los dedos.

-¿Qué te pasa, Viejecito? -le preguntaba su tío Piotr.

-Es Yashka -aclaraba el muchacho sin inmutarse ni alterar el tono de voz.

Si su tío Piotr daba a Yashka un cogotazo o le tiraba del pelo, la tía Agafia, poniendo morritos, zumbaba enojada:

-Uh, uh, soplón…

Y después, Yashka salía a su encuentro en cualquier lugar y le pegaba una y otra vez durante un largo rato. Yevséi aceptaba la paliza como algo inevitable, quejarse de Yashka no resultaba ventajoso porque cuando el tío Piotr sacudía a su hijo, la tía Agafia se resarcía con creces de aquellas palizas pegando al sobrino, y ella le zurraba con más saña que Yashka. Por eso, cuando Yevséi veía que Yashka venía a zurrarle, el Viejo se arrojaba al suelo y, con entereza, como podía, hacía de su cuerpo un ovillo presionando las rodillas contra su vientre, se cubría la cara y la cabeza con las manos y ofrecía en silencio sus costados y su espalda a los puños de su primo. Y siempre sucedía que conforme más estoicamente soportaba la paliza, más se enardecía Yashka, quien, a veces, incluso acababa llorando y gritando mientras cubría de puntapiés el cuerpo de su primo:

-¡Ruge, maldita cochinilla!

En cierta ocasión, Yevséi se encontró una herradura y se la regaló a Yashka porque aquel, de todos modos, le habría despojado de su hallazgo. Enternecido por el regalo, Yashka le preguntó:

-¿Te hice daño la última vez que te pegué?

-Sí -respondió Yevséi.

Yashka se quedó pensativo, se rascó la cabeza y dijo:

-Bueno, no es nada: ¡pasará!

Él se marchó, pero aquella palabra despertó algo en el alma de Yevséi, que repitió a media voz y con esperanza:

-Pasará…

En cierta ocasión, vio cómo unas mujeres peregrinas frotaban sus pies cansados con ortigas, así que él también probó a frotarse con ellas sus costados maltratados por Yashka. Le dio la impresión de que la ortiga atenuaba considerablemente el dolor y desde aquel momento, después de las palizas, se trataba a fondo las zonas magulladas con las vellosas hojas de aquella perversa planta que nadie estimaba.

Le iba mal en los estudios porque llegaba a la escuela sobrepasado por su temor a las palizas y regresaba de allí colmado de ofensas. Su miedo a la vejación resultaba evidente y despertaba en todos un irrefrenable deseo de cubrir de puñetazos al Viejo.