Ficha técnica

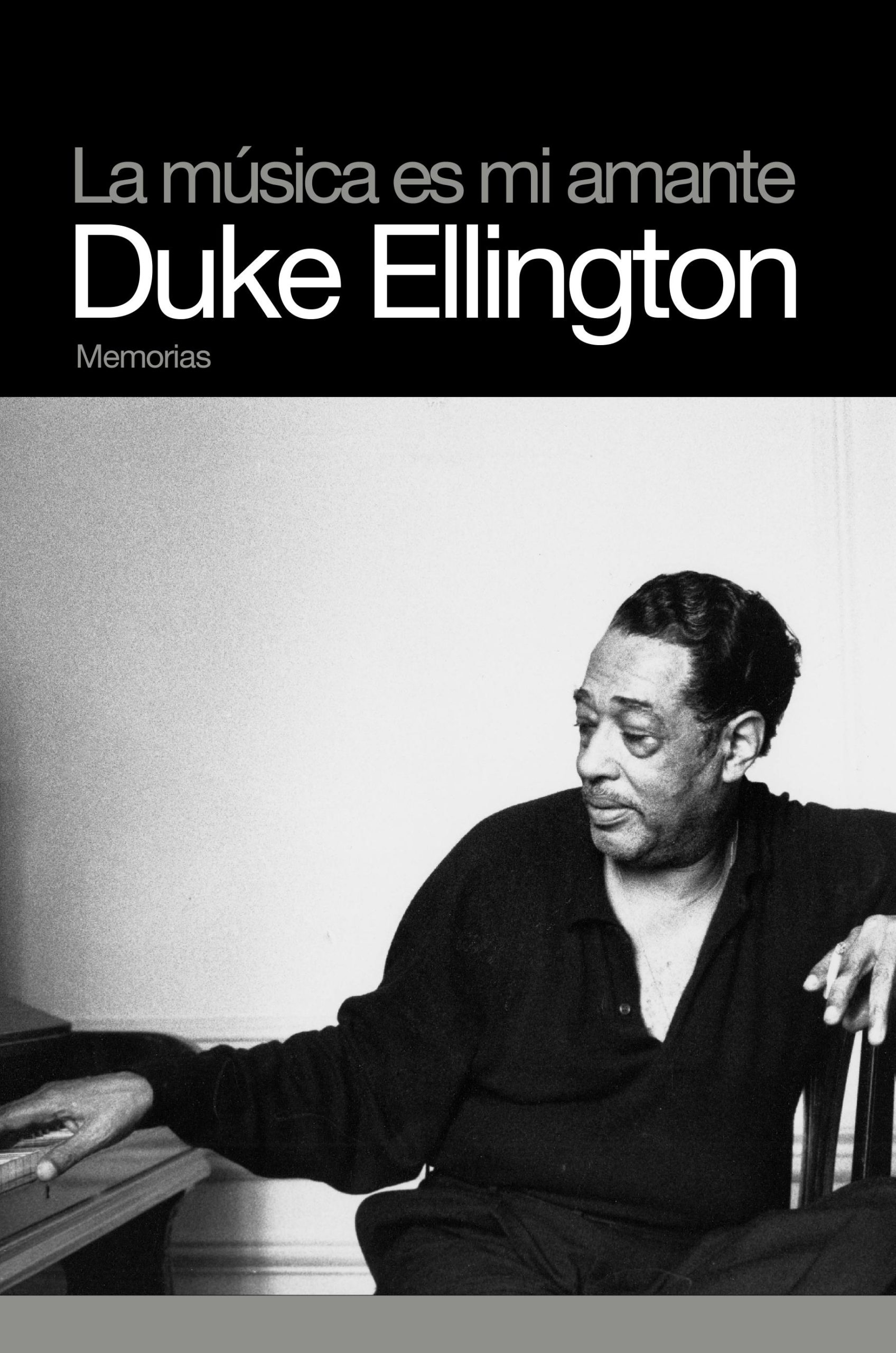

La música es mi amante

Duke Ellington

La vida de Duke Ellington es la historia viva del jazz (o de la «música americana», como él hubiese dicho) desde los remotos tiempos del ragtime a las variopintas fusiones de los años setenta. Según la imagen canónica, su figura preside la etapa más popular de esa evolución (el período del swing y las grandes bandas), pero basta oírlo en la retaguardia de Paul Gonsalves durante el mítico concierto de Newport (1956) o adivinarlo en el saxo de John Coltrane cuando éste interpreta «In a Sentimental Mood» junto al piano del maestro (1962) para advertir que la magia de Ellington desborda todas las categorías, penetra en todos los terrenos e irrumpe amablemente en los acordes (o desacordes) de todos sus colegas.

Ni el jazz en su conjunto ni buena parte de la música contemporánea serían explicables sin Ellington, pero Ellington mismo sería un misterio sin este libro, porque el gran compositor fue un terco enemigo de la literatura confesional hasta que un cheque in extremis lo indujo a ceder cuando su vida ya se agotaba. Y cedió con un texto explosivo donde deambula por lo divino o lo humano, retrata cordialmente a sus compañeros de fatigas, canta las cuarenta, cuenta mil anécdotas, elogia, discute, conversa y afronta un esmerado interrogatorio con infalible agudeza y bastante mala leche. Si antes había callado, aquí escribe por los codos, sin intermediarios y haciendo alarde de un bullicioso estilo cargado de ingenio y salpicado más de una vez con las notas del genio.

Edward Kennedy Ellington se movía por las calles de Harlem con igual soltura que por los pasillos de la Casa Blanca, y en todas partes gozaba y a todos brindaba su inagotable vitalidad. Apasionado del arte y compadre de quienes lo hacían, tenía entre sus amigos a decenas de personajes capitales para la trayectoria sonora del siglo XX: Armstrong, Basie, Bechet, Coltrane, Davis, Fitzgerald, Parker o Sinatra son algunos de los muchos que aparecen en estas páginas (aliñadas, por cierto, con cien fotos que nos acercan al mundo visible del pianista). Mas lo que emerge una y otra vez de ellas es su lujurioso matrimonio con la música, la amante y señora a quien siempre reservó el fuego más sagrado del templo: «las queridas van y vienen, pero sólo mi amante permanece», nos dice el fiel enamorado.

EL CAMINO

Érase una vez una hermosa muchacha y un joven muy apuesto que se enamoraron, se casaron y formaron una pareja maravillosa que Dios bendijo con un precioso hijo varón (3 kilos y 900 gramos). Quisieron muchísimo al pequeño, lo cuidaron con celo, lo protegieron y lo mimaron. Lo llevaban en palmitas y le daban todo cuanto creían que se le antojaba. Por fin, cuando el niño tenía siete u ocho años, dejaron que sus pies se posaran en la tierra. Lo primero que hice fue correr por el jardín hasta la cerca y salir a la calle, donde alguien me dijo:

-¡Adelante, Edward! Por allí… Una vez cruzada la calle, otra persona me hizo un gesto con la mano indicándome que torciera en la esquina. Eso hice, y entonces una voz me

dijo:

-Gira a la derecha y continúa recto. ¡No tiene pérdida! Y así ha ido sucediendo desde entonces. Cuando he llegado a un punto donde necesitaba orientación he tropezado con un amable guía que me indicaba el camino a seguir para obtener lo que buscaba, llegar a

mi próximo destino o hacer lo que yo quería.

Por eso este libro está plagado de nombres, algunos de los cuales os sonarán y otros seguramente no. Debo mucho a muchos desde el principio. Cada encrucijada de la vida constituye una oportunidad para tomar una decisión, y en algunos casos me ha bastado con escuchar a los demás. El camino discurre desde Ward’s Place a Sherman Avenue pasando por la casa de mi abuela en el cruce de las calles 20 y R, Seatan Street, la

calle 8, la calle T y Ledroit Park. (Mucha gente pensaba que yo le había comprado a J. E. la casa en el 1212 de la calle T, pero eso no es cierto: J. E. pagó de su bolsillo la casa y el coche; D. E. tan sólo compró su pequeña vivienda en el 2728 de Sherman Avenue, una casita muy agradable.) Siempre recordaré la noche en que celebraron una fiesta en honor de Paul Robeson, nuevo héroe del fútbol americano aquella temporada. Tampoco olvido la fiesta a la que asistió lo más selecto de la sociedad de Virginia, el momento estelar en la historia de Warrenton, cuando la visita del príncipe

de Gales.