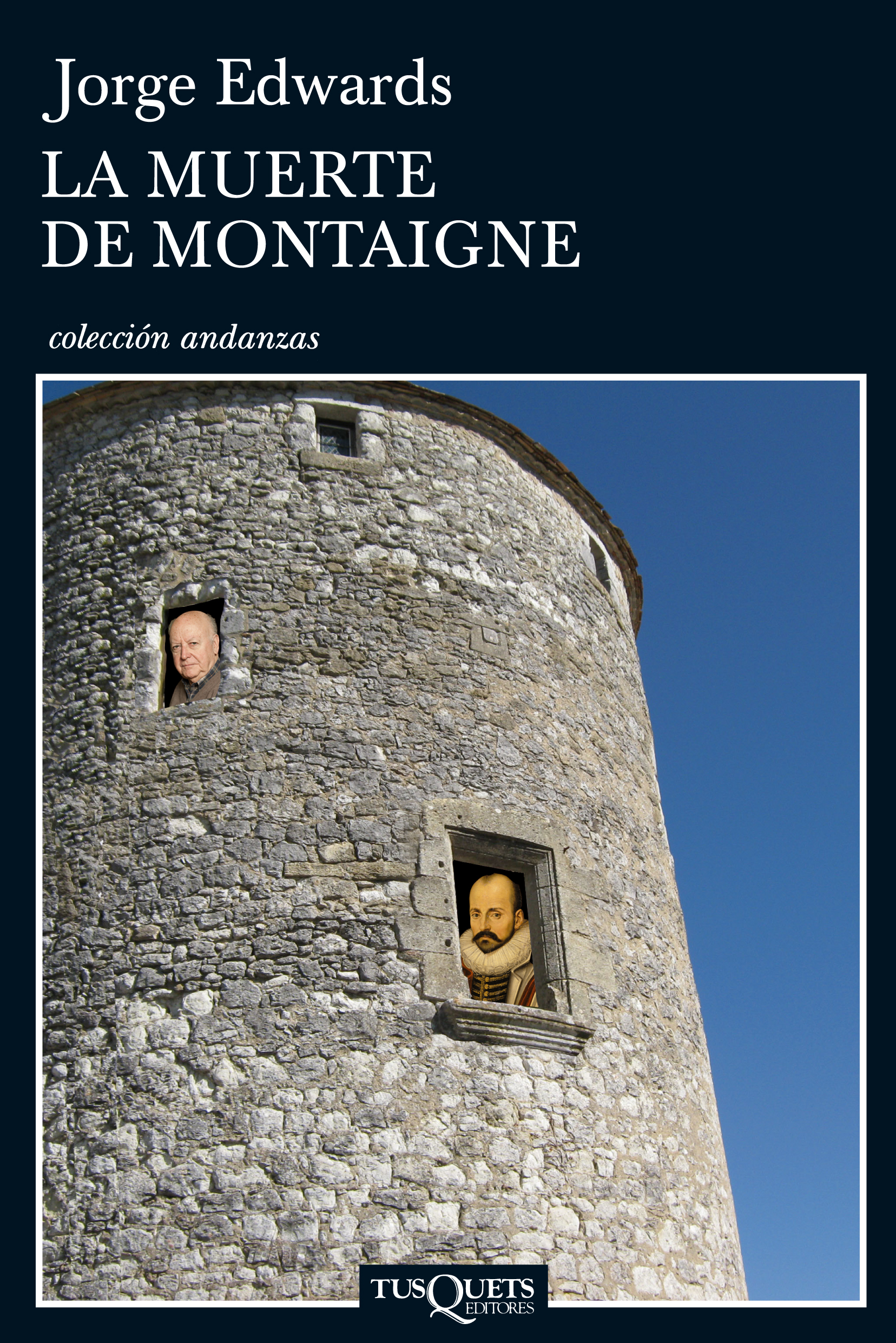

Ficha técnica

Título: La muerte de Montaigne | Autor: Jorge Edwards | Editorial: Tusquets Editores | Colección: Andanzas 753 | Género: Novela | ISBN: 978-84-8383-299-8 | Páginas: 289 | PVP: 18,00 € | Publicación: Marzo de 2011

La muerte de Montaigne

Jorge Edwards

En 1588, en vísperas de la turbulenta llegada al trono francés del Borbón Enrique IV de Navarra, cuando sigue fresca en la memoria la noche de San Bartolomé y las guerras entre católicos y protestantes tiñen de sangre Europa, Michel de Montaigne, que es ya un filósofo respetado y ha publicado sus Ensayos, conoce durante un viaje a París a una joven admiradora de su obra, Marie de Gournay. Y el «Señor de la Montaña», que tiene por entonces cincuenta y cinco años y está «bien casado», que ha viajado por Alemana e Italia pese a sus múltiples dolencias y es un diplomático consumado, inicia una misteriosa relación con la exaltada Marie, a la que convierte en «hija de adopción».

Para tratar de desvelar ese misterio, Jorge Edwards, narrador y conductor del relato, reconstruye esa sorprendente, quizá crepuscular pasión y todo cuanto rodea al Montaigne público y privado. Al tiempo que rastrea sus orígenes familiares, su juventud -marcada por la muerte de su amigo La Boétie- y su madurez, y explora su relación con las mujeres y su concepción del erotismo, va dibujando al hombre político, consciente de las circunstancias históricas que vive, al pensador antidogmático y sensato, pero, sobre todo, al sabio y a la vez travieso autor de los Ensayos. Y mientras aplica la lección vital de Montaigne a la propia realidad del narrador, la de la infancia y la actual, Edwards ilumina los aspectos más relevantes, curiosos, a menudo sensuales, y ante todo modernos, del -ahora ya sí- novelesco personaje hasta su muerte.

Jorge Edwards regresa a la novela con este magistral juego literario entre el pasado aparentemente remoto de Montaigne y el presente, entre la investigación y la narración, donde el autor -como el filósofo en sus ensayos- parece que «toma un hilo suelto en cualquier orilla, y se deja llevar. O se pone a tejer sin rumbo fijo, sin conocer los límites», para retomarlo más adelante y disfrutar así de los meandros del relato, de los contrapuntos, como si se tratara de una composición musical, sostenida con pulso firme desde la primera hasta la última página.

PÁGINAS DEL LIBRO

El señor tomaba partido, pero no pensaba como hombre de partido. Juzgaba las cosas por sus méritos propios, sin el menor ánimo de favorecer a uno u otro bando. Se proponía ser íntegro, vivir en plenitud, conforme consigo mismo. Como dijo en uno de sus textos, refiriéndose a las luchas de familias y de facciones en la Italia del siglo XIV (algún chileno antiguo habrá escuchado hablar de estos conflictos, que entraron en la gran literatura, en los dramas de Guillermo Shakespeare, en Romeo y Julieta), era güelfo para los gibelinos, gibelino para los güelfos. Casi siempre me siento identificado con esa división interna, con esa esquizofrenia (entiendo que ahora la llaman bipolaridad). Es, de hecho, una imagen externa, que tienen los otros, pero que corresponde a una fragmentación interior, a una duda permanente o casi permanente. Antes de las últimas elecciones presidenciales, solía ser de la Alianza para los de la Concertación, y de la Concertación para los de la Alianza. Supongo que esa estimación, esa perspectiva, cambió después de mi voto declarado por el candidato de la centroderecha, pero la verdad es que yo no cambié, y la muerte de Neruda (no la de Montaigne), como aseguró un poeta luciferario (portador de cirios en procesiones), no tiene la menor relación con el asunto. «Tú desconciertas a la izquierda», me dijo un día, hace ya largos años, en un cóctel de embajada, Jaime Guzmán. El propio, el mismo, el fundador de la UDI (la Unión Democrática Independiente, donde la peligrosa noción de democracia estaba compensada por la de independencia frente a los partidos políticos, cara al pinochetismo), el que fue asesinado pocos años más tarde. Éramos parientes lejanos, y nos saludábamos con amabilidad, con algo de distancia, y quizá, no me avergüenza decirlo, con una secreta simpatía. Mi proyecto siempre ha consistido en tratar de pensar por mi cuenta, fuera de los intereses partidarios, y no descarto que el proyecto pueda ser anticuado. ¿Reaccionario? No sé. A lo mejor. O a lo peor.

Pero volvamos a mi personaje (mi admirado, amado personaje). El hombre aspiraba por sobre todas las cosas a vivir bien, no en el sentido del dinero: en un sentido que podríamos llamar ético y estético. Es más fácil triunfar que vivir, dijo en una oportunidad, algunos años después de su muerte, su hija de alianza, Marie de Gournay, y creo que con esa frase lo interpretaba a la perfección. «Cada hombre», escribió el maestro (y traduzco libremente), «lleva en sí la forma entera de la humana condición.» Y escribió, o dio a entender a través de sus escritos, algo que va más allá. Un hombre que produce «ensayos», sentenció a su modo, no puede producir «resultados». Los tratados medievales se escribían en latín. Los ensayos, que empezaron a aparecer en diversos lugares de Europa durante el Renacimiento, solían escribirse en lengua vulgar. Esto es, en lengua romance, palabra, en este caso adjetivo, de la que deriva, en francés y en alemán, el término roman o, si quieren ustedes, Roman, novela.