Ficha técnica

Título: La fabulosas taberna de McSorley | Autores: Joseph Mitchell | Traducción: Marcelo Cohen, Alejandro Gibert Abós y Martín Schifino | Prefacio: Alejandro Gibert Abós| Editorial: JUS | Páginas: 472 | Tamaño: 13.5×23 cm | Encuadernación: Tapa blanda | Fecha: abr-2017 | ISBN 978-60-79409-68-5 | Precio: 24 euros

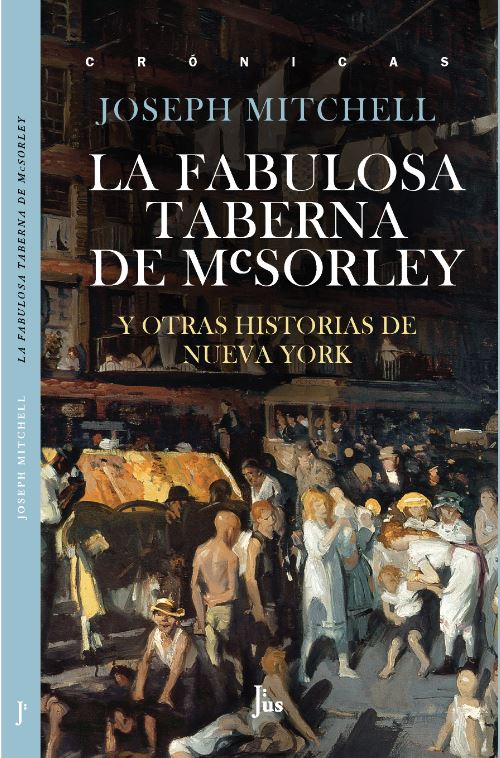

La fabulosas taberna de McSorley

Joseph Mitchell

Mujeres barbudas, gitanos, sibaritas, camareros, obreros indios, bohemios, visionarios, fanáticos, impostores y toda clase de almas perdidas circulan en este recopilatorio de veintisiete crónicas publicadas en la sección del New Yorker dedicada a los perfiles de los personajes más exóticos de la ciudad.

Personajes todos de carne y hueso que conforman un fresco extraordinario de los años treinta, cuarenta y cincuenta del siglo pasado, una época dorada en la que se fraguó el gran crisol que fue y sigue siendo siendo la ciudad de Nueva York. La fabulosa taberna de McSorley es el mejor ejemplo de la crónica periodística norteamericana.

La crítica ha dicho:

«Joseph Mitchell en muchos aspectos recuerda a Dickens, ese entusiasmo por los sonidos y los colores de las grandes ciudades y ese interés genuino por sus habitantes.» -The New Republic

«La escritura de Mitchell ha perdurado más de 60 años porque su estilo es único. Cada vez que cruzaba una puerta, lo hacía con el corazón.» – The New York Times

PREFACIO

Joseph Mitchell murió el 24 de mayo de 1996. Seguía siendo redactor del New Yorker, aunque llevaba más de treinta años sin dar a la imprenta una sola palabra. Cuentan que acudía a diario a la redacción de la calle 43 y se encerraba en su despacho para luchar con la página en blanco en la más estricta soledad.

Su bloqueo era un tabú en las oficinas. Los sucesivos directores lo mantenían en plantilla porque les era inconcebible despedir al periodista más emblemático de la casa, que tanto había hecho para asentar el prestigio de la revista desde los tiempos de Harold Ross, su fundador. Los compañeros más veteranos, que le profesaban una mezcla de cariño y admiración sin límites, padecían viendo cómo se marchitaba en su inexplicable sequía creativa. Los recién llegados no se atrevían a molestar con sus preguntas a aquel reportero de aura legendaria cuyos artículos eran materia lectiva en sus carreras de Periodismo o Literatura; también ellos se habían encariñado con aquella figura discreta y cordial que parecía vivir en una época y una ciudad extintas. En una de las muchas necrológicas que el semanario neoyorquino le dedicó a su muerte, su colega Roger Angell escribe:

Cada mañana salía del ascensor con aire ensimismado, saludaba a quien se encontrara por el pasillo con una muda inclinación de cabeza y se recluía en su despacho, del que no asomaba hasta la hora del almuerzo, con su elegante sombrero de fieltro (de paja en verano) y una gabardina beige; al cabo de hora y media desandaba el camino y volvía a cerrar la puerta. Nunca se oía el repiqueteo de la máquina de escribir y la gente que entraba a verlo decía que en su escritorio sólo había lápiz y papel. Al terminar la jornada se iba derecho a casa. Alguna vez le oí soltar un breve suspiro en el ascensor nocturno, pero nunca se quejaba, nunca se explicaba. A pesar de aquella formidable parálisis, que acabó siendo una de las más largas y célebres de la historia de las letras estadounidenses y llegó a eclipsar en parte sus méritos pasados,

Mitchell no había tirado la toalla ni había perdido las formas, aquellos modales de caballero sureño que permanecían intactos desde el lejano día de octubre de 1929 en que llegó a Nueva York, justo a tiempo para presenciar el crac de la Bolsa que daría inicio a la Gran Depresión.