Ficha técnica

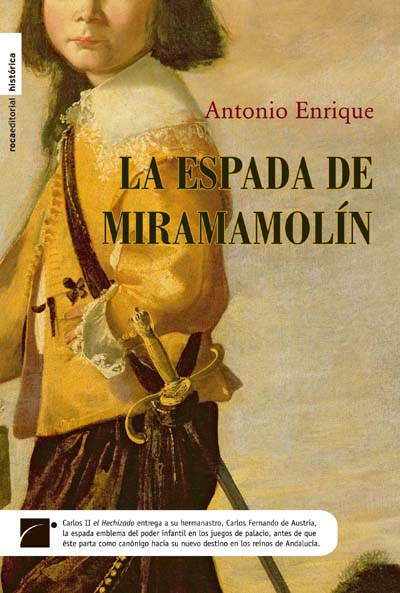

La espada de Miramamolín

Antonio Enrique

Siglo XVII, reinado de Carlos II el Hechizado. Don Carlos Fernando de Austria, hijo natural y legitimado por Felipe IV y hermanastro del rey Carlos II, es enviado a los reinos de Andalucía para ocupar una canonjía vacante.

La dudosa reputación de su madre y su posicionamiento en contra de una sucesión dinástica del linaje Habsburgo le han creado más de un enemigo en la Corte, que prefiere ver a don Carlos Fernando lejos del Rey, un hombre cuya autoridad se ve eclipsada por su débil condición, su carencia de herederos y las intrigas de palacio.

Antes de partir hacia su nuevo destino, Carlos II le hace entrega del objeto más preciado de sus juegos infantiles: la espada de Miramamolín, en un acto emotivo con el que se despide de su hermano.

Poco después de la toma de posesión de la canonjía en la catedral de Guadix, don Carlos Fernando se encargará de investigar un extraño suceso, conocido como «las voces en el campo», del que deberá dar cuenta al Santo Oficio: voces desoladas y gemidos esperpénticos que los lugareños atribuyen a las ánimas del Purgatorio y que el Tribunal de la Santa Inquisición está dispuesto a aclarar para condenar al culpable.

PRIMERAS PÁGINAS

Cuando ya me retiraba, después de haberlo besado, el rey mi hermanastro, inmóvil hasta ese instante, pareció volver a la vida con un espasmo en la piel de su mejilla. La crispó un poco, y otro tanto sucedió con su mano, al ir a depositar en ella un otro beso, el último antes de emprender el camino. Lo miré entonces a los ojos. Y se me suspendió el ánimo. ¡El rey don Carlos Segundo me sonreía! Una atroz sonrisa, en su mandíbula descolgada y babeante. Entonces movió el torso, su menudo cuerpecillo que parecía hueco, y echándose a un lado en el sillón curul donde posaba, extrajo de debajo del cojín un objeto largo y delgado, envuelto en paño rojo de Nápoles. Era la mismísima espada de Miramamolín, testigo de los juegos de infancia de numerosas generaciones de príncipes e infantes, en aquel lóbrego Alcázar donde nunca, en siglos, hubo un solo instante de silencio, silencio completo, ni aun en las horas más estremecidas de la noche.

Jugábamos a escondidas de ayos y mayordomos, tanto más por cuanto su hoja verídica era, cacarañada de herrumbre antigua, lo que imponía una mayor emoción al riesgo de ser sorprendidos, o más aún herir en primera sangre, sin querer. Yo por mi edad, pues le llevo veinte años, también jugaba con Carlos, oficiando de hermano mayor condescendiente. Y había que verlo, sentadito en su silleta, pues apenas se tenía en pie con aquellos sus zancajos cartilaginosos, balanceándolos porque al suelo no le llegaban, lanzar estocadas al aire y balbucir grititos de gato mojado contra la morisma imaginaria, sarracenos de barbas retintas, piratas berberiscos, jauría de jenízaros, ralea de muslimes, mahométicos todos.

Sonrió, con su desvencijada boca, de fijo acordándose de nuestros juegos, y en aquella fealdad de catástrofe el rictus le lució benévolo, de manera que se le transfiguró súbitamente el semblante hermoseándolo de humanidad y afecto, aunque sólo fuera por unos segundos. Pues por debajo de su impavidez a que le obligan en todos y cada uno de sus gestos, Carlos es bondadoso, sin otra mácula en su bondad que la crueldad que de pronto, sin saber nadie porqué, le aflora; bondadoso como lo son todos los príncipes desgraciados de la tierra. Y esta crueldad que como interdicto le asalta, y le rapta hasta el regodeo ante el sufrimiento de algún desgraciado, no es más que por sus quejumbres, soflamas de quebrantamiento de huesos por la reúma que lo hacen aullar hasta dormido. Pero nadie hace cuenta de ésta su tan peregrina virtud, siendo que el horror que provoca su cuerpo artrítico, donde se ceban todos los dolores, tapa lo demás. Pero al sonreír, ya digo, bien que se le transparentó esta benevolencia mansa, esta ingenua dulcedumbre y blandura de ser. Él sabía muy bien que me marchaba. No muy bien a dónde, porque estos reinos tan al sur de sus dominios no se le alcanzan donde hallarse puedan, y porque no mira los despachos que a rubricar le instan, siendo que el que por mí hubo de ratificar es de proveimiento de una plaza vacante de canónigo por designación regia.