Ficha técnica

Título: Ajuste de cuentos | Autor: Mario Muchnik | Editorial: El Aleph | Género: Memorias | ISBN: 978‐84‐15325‐66‐6 | Páginas: 224 | Formato: 14 x 21,5 cm.| Encuadernación: Rústica con solapas | Precio: 18 euros

Ajuste de cuentos

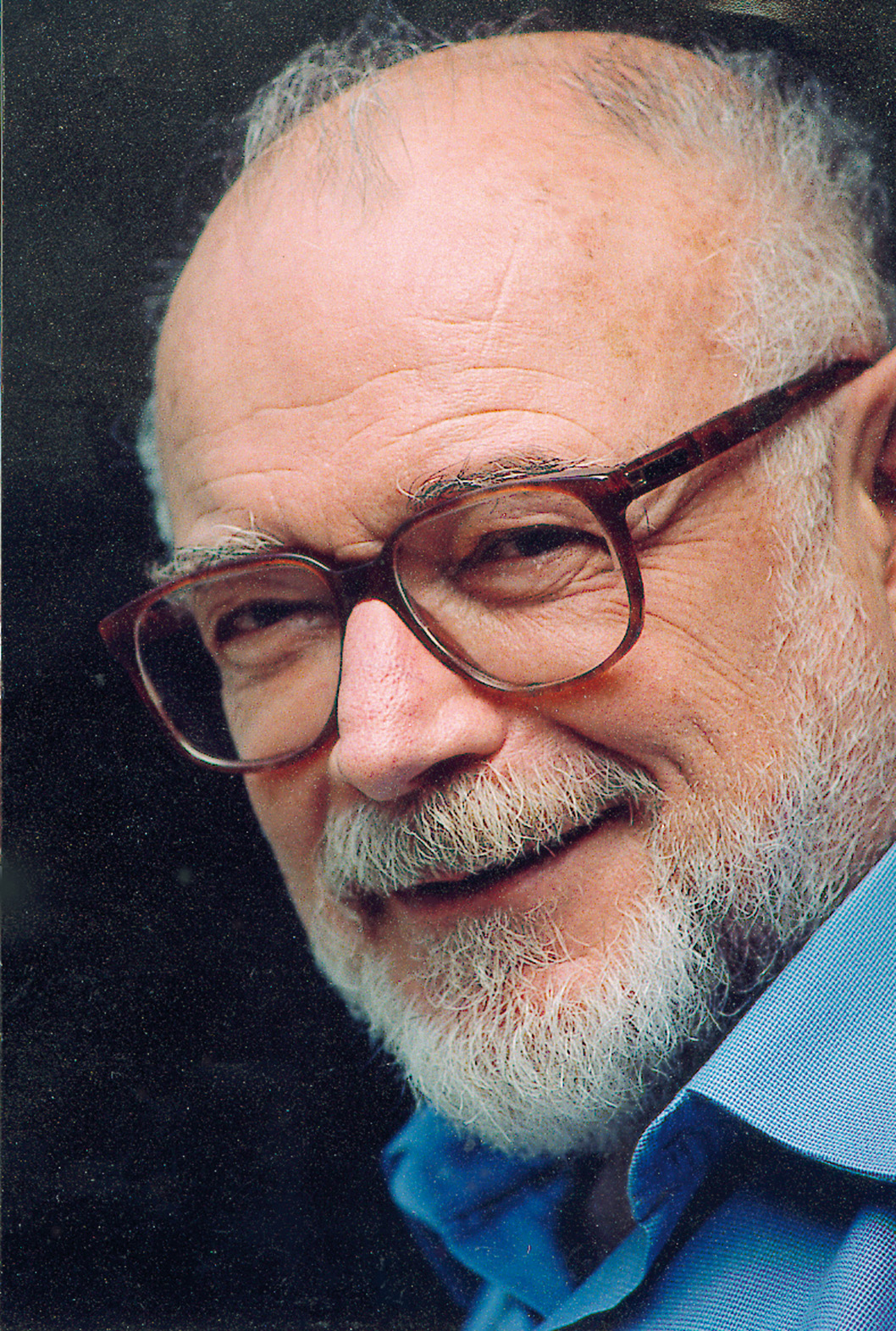

Mario Muchnik

Memorias del editor Mario Muchnik. Un libro para que no se rompa la cadena de la memoria que, como dice Canetti, es lo único que tenemos.

UN VIAJE A TRAVÉS DE LA MEMORIA. Mario Muchnik, editor literario, intelectual, fotógrafo, cinéfilo y amante del arte en todas sus formas, escribe este apasionante libro en el que, a partir de conversaciones, recuerdos, cenas con sobremesa regadas de buen vino, anécdotas y viajes por todo el mundo, repasa las particularidades de toda una vida dedicada a las letras.

«Natasha solía ducharse cada mañana con la ventana abierta. Desde la ducha podía ver, a lo lejos, alguna cúpula del Kremlin y una de las esquinas de la Lubianka. Era su costumbre enjuagarse las axilas alzando un brazo después del otro, con la mano extendida. Con unos gemelos un comisario la vio desde la Lubianka y mandó advertirle de que el saludo fascista estaba prohibido. Se presentaron dos agentes en el domicilio de Natasha y le hicieron la advertencia. Le dijeron que el saludo fascista estaba prohibido, aun bajo la ducha. Desde ese día, siempre con la ventana abierta, Natasha se enjuaga las axilas alzando un brazo después del otro, con el puño cerrado.»

PRIMER AMOR

El «barrio Norte» de entonces aún conservaba rasgos de la vieja Buenos Aires. La calle Ayacucho hacia arriba, pasada Santa Fe, más allá de Las Heras, tenía la elegancia de una holgura sin alardeo. Más recogida al otro lado de Vicente López, habría preferido esconder el lujo ostentoso que se filtraba por las puertas cocheras de ciertas casas modernas cuando las señoras salían de compras. Pero de la cercana estafeta de correos emanaba el tufo característico de la administración pública expoliada desde siempre por los responsables del erario; un viejo café volcaba sobre el paseante el olor agrio de la caña y la leche hervida; una tintorería donde se planchaban cortinas de hilo europeo derramaba, al compás de un tango viejo, el hedor de los recalentados tanques de lavado. Sobre un alféizar, en una ochava de la que nadie habría podido expulsarlo salvo enfrentamiento a cuchillazos, un canillita exponía la prensa del día.

El tráfico en los aledaños era cualitativamente más o menos como el de hoy, si bien mechado por el ronco, ubicuo traqueteo de los tranvías, unas carrindangas destartaladas de madera cuyo techo parecía seguir con cierta independencia el movimiento del piso, vaivén que falseaba la escuadra de las ventanillas pero no, desde luego, la de los cristales, con lo que, intermitentemente, entre el vidrio y el marco descuajeringado aparecían y desaparecían ranuras triangulares por las que en invierno se filtraban ráfagas polares. No era insólito que el trolley -un asta larga articulada sobre el techo y terminada en una ruedecita acanalada encajada en el cable eléctrico que, varios metros por encima de la calzada, seguía el trayecto del tranvía se zafara y así cortara la corriente. En esos casos, el contralor o guarda saltaba a la calzada, atrapaba el cabo que colgaba del extremo del trolley y, haciendo malabarismos, contorsiones y ejercicios de puntería, volvía la ruedecita al cable y permitía proseguir la marcha. Todo ello tenía su gracia.