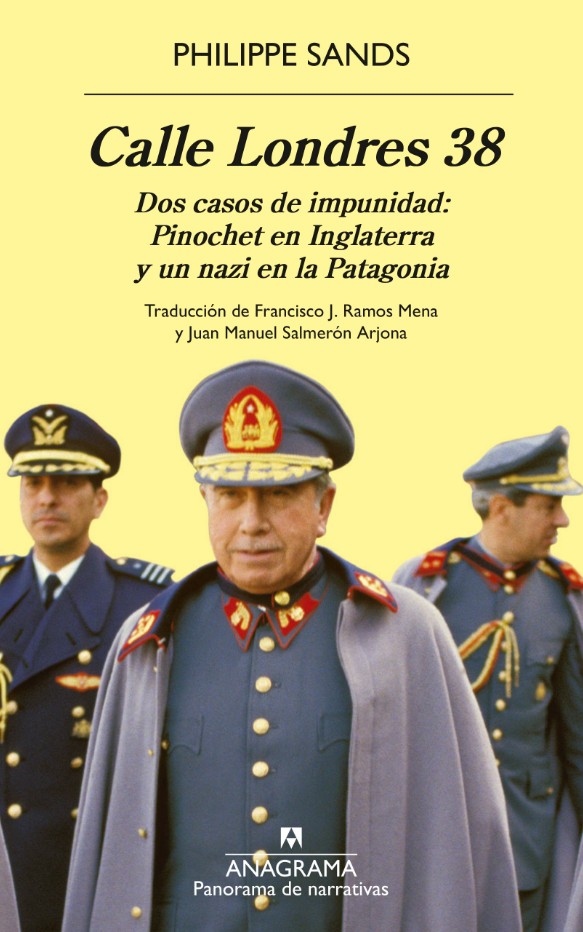

'Calle Londres 38' de Philippe Sands. Anagrama, 2025

Marta Rebón

¿Se puede ser un dictador jubilado? En 1998, Augusto Pinochet era lo más parecido a eso. A sus ochenta y dos años se paseaba por una gran capital occidental Londres como un pensionista distinguido: comía en restaurantes de lujo, iba de compras, hojeaba libros en la Hatchards, en Piccadilly, y aprovechaba para someterse a una operación de espalda. Por si fuera poco, posó para una sesión fotográfica y concedió una entrevista a The New Yorker, firmada por un biógrafo de Che Guevara (Jon Lee Anderson, Anagrama, 2010).

Fue una excepción inusual, fruto de la insistencia de su hija: si la gente entendía mejor a su padre, lo difamarían menos, argumentaba. El retrato muestra a un hombre sereno, vestido de civil, con el cuerpo ligeramente girado hacia la cámara y una mano apoyada en la mesa. Frente a él, cuatro copas de cristal destacan en una escena dominada por el claroscuro. Parece una imagen decimonónica de poder, si no anterior. Su rostro, sin embargo, permanece inescrutable.

¿Qué dictador se reconoce como tal? Ninguno. Prefieren otros títulos: caudillo, líder, duce…. Algunos incluso celebran elecciones. Pinochet, entonces, se definía a lo sumo como un ex «aspirante a dictador», pues, decía, «la historia enseña que los dictadores nunca acaban bien». Así respondía desde la atalaya de su inmunidad. Hasta que, al día siguiente de su intervención quirúrgica, lo arrestaron en la habitación 801 de una clínica privada. Era la primera vez que un antiguo jefe de Estado era detenido en otro país por un crimen internacional, como subraya Sands.

Reivindicar el Derecho

El retrato de Pinochet del New Yorker es una de las muchas imágenes que ilustran el último libro de Philippe Sands (Londres, 1960), que se lee como colofón de un tríptico formado orgánicamente junto a Calle Este-Oeste y Ruta de escape. Lo es porque están atravesados por el genocidio de la Alemania nazi y por la forma en que el Derecho Internacional ha respondido a los crímenes de lesa humanidad, y porque muestran cómo muchos criminales lograron seguir con sus vidas impunemente, en Europa o en otros «refugios», ampliando así el retrato de la atrocidad hacia simpatizantes y cómplices. Pero lo es también porque Sands reivindica el Derecho en literatura como una lente a través de la cual reflexionar sobre la condición humana, la culpa y los estragos del poder cuando este pisotea los derechos humanos.

En este caso, centra su atención en Walther Rauff (1906-1984), oficial de las SS que consiguió abandonar Europa y recaló en Santiago de Chile, y más tarde en Tierra del Fuego, tras pasar por Quito, donde frecuentó a un grupo de oficiales chilenos destinados en Ecuador, entre ellos Pinochet. Las credenciales de Rauff eran las de un Schreibtischtäter, o «criminal de escritorio». Entre sus contribuciones, la aceleración del Holocausto por balas en Europa del Este, mediante el uso de furgones manipulados para que los gases emitidos fueran inhalados por la carga humana hasta provocar su muerte en pocos minutos -es probable que familiares de Sands fueran asesinados mediante este método, tras su deportación al gueto de Lódz-, así como la primera deportación de judíos italianos a Auschwitz.

Sands traza así tres líneas paralelas que en ocasiones se cruzan en un océano de datos, declaraciones, documentos y pistas, por el que guía al lector con el rigor del jurista que rehúye la divagación libérrima del novelista: el litigio por la extradición de Pinochet impulsado por Baltasar Garzón, la vida de Rauff en Chile y su posible implicación en la represión de la dictadura militar, y la propia investigación de Sands, tanto sobre el terreno -a veces siguiendo los pasos de Chatwin- como en archivos, entrevistando a todos los testigos, participantes y víctimas posibles. Un laberinto complejo que Sands recorre con pulso firme, aunque a veces el ritmo se vea algo lastrado.

Es entonces cuando el lector debe recordar la importancia de establecer los hechos y de no dar rumores o pruebas posibles por buenos o irrefutables. «El presente relato no es una versión completa, ni la única posible», advierte Sands en el prólogo. Aun así, es gracias a esta minuciosidad y a su empeño -la conexión familiar antes mencionada no es la única razón- que salen a la luz hechos hasta ahora no probados, como la implicación de Pinochet en la Caravana de la Muerte o la existencia del dosier elaborado por la embajada chilena que instruía sobre cómo escenificar deterioro de salud y demencia.

La memoria de la literatura

Calle Londres 38 es la dirección santiaguina que da nombre al título, antigua sede del Partido Socialista de Chile convertida en centro de detención y tortura de opositores tras el golpe de Estado. Es parte de una «siniestra geografía» por varios continentes y épocas, pero centrada en el extremo del cono sur americano: el genocidio selknam, la colonia de cristianos alemanes -centro de pedofilia y tortura de presos políticos (véase Colonia Dignidad, 2020, Netflix)- o los campos de Isla Dawson, un «Auschwitz en miniatura» por su diseño.

Más que un intento de retratar a criminales, lo que deja una huella más profunda es la cadena de complicidades, encubrimientos, consentimientos tácitos y permisividad que los rodearon. Rauff, no lo olvidemos, falleció de muerte natural, como Pinochet, sin haber sigo juzgados ni extraditados, gracias al mismo sistema de garantías que ellos habían despreciado. ¿Qué justicia queda cuando un país no quiere, no puede o no se atreve a sentar en el banquillo a sus propios criminales o ampara a otros por simpatía ideológica? ¿Qué trampas esconden las reconciliaciones en nombre de la convivencia? ¿Y la inmunidad?

Sands realiza un ejercicio notable de claridad al desentrañar procedimientos enrevesados en los que se intenta encontrar una coherencia interna entre ordenamientos jurídicos nacionales, tratados internacionales, acuerdos bilaterales y las leyes vigentes en el momento de los crímenes. Y, a veces, la diferencia la marca una pequeña omisión: como la que permitió a Garzón enviar su solicitud de extradición a Londres, amparándose en la definición de genocidio que los juristas franquistas introdujeron en el código penal hasta 1971, según el Convenio de 1948.

Si algo sobrevuela este libro más que en los otros dos títulos citados es un elogio a la literatura (chilena) como vía de restitución y justicia. A veces, la única capaz de mantener viva la luz de la memoria cuando nadie quiere avivarla. Solo con ella puede cumplirse la condición que escribió el jurista italiano Cesare Beccaria en 1764, y que Sands escoge como epígrafe: «La persuasión de no encontrar un palmo de tierra que perdonase los verdaderos delitos sería un medio eficacísimo de evitarlos».