Josep Massot

¿Y si la verdadera filosofía no estuviera en los libros, sino en lo que ocurre cuando uno se atreve a vivir sin manual de instrucciones? Los ejercicios espirituales de la música, de Arnold I. Davidson (Alpha Decay, traducción de Juan Gabriel López-Guix), no es un tratado sobre estética musical, sino una meditación sobre la vida filosófica como improvisación. Filosofar, para Davidson, no consiste en acumular ideas, sino en ensayar una vida distinta. Y el jazz, con su fragilidad y su potencia de ruptura, es la forma audible de esa vida sin partitura.

Davidson retoma una intuición antigua y la vuelve contemporánea. Inspirado en Pierre Hadot, recupera el sentido del ejercicio espiritual, aquel entrenamiento del alma que los estoicos y los epicúreos entendían como una forma de transformación interior. La improvisación sería así la forma moderna de la filosofía: una disciplina del riesgo, una ética del error y la apertura. Aprender a escuchar, a desviarse, a fallar con gracia: una sabiduría del ensayo más que del resultado.

De Stanley Cavell, Davidson hereda el perfeccionismo moral emersoniano, esa ética de la insatisfacción que impulsa al sujeto a reinventarse continuamente, sin buscar jamás una versión definitiva de sí. Y de Michel Foucault, la idea de una subjetividad no dada, sino históricamente moldeada, pero siempre susceptible de ser rehecha. En esa intersección entre Cavell, Hadot y Foucault, la improvisación se vuelve una crítica práctica: no es sólo un gesto estético, sino una forma de crítica práctica que desafía lo dado y abre el horizonte de lo posible. El músico improvisador, al lanzarse al filo de lo inteligible encarna esa actitud límite de la que hablaba Foucault: atraviesa el umbral del hábito, se despoja de sí, se convierte en alguien nuevo.

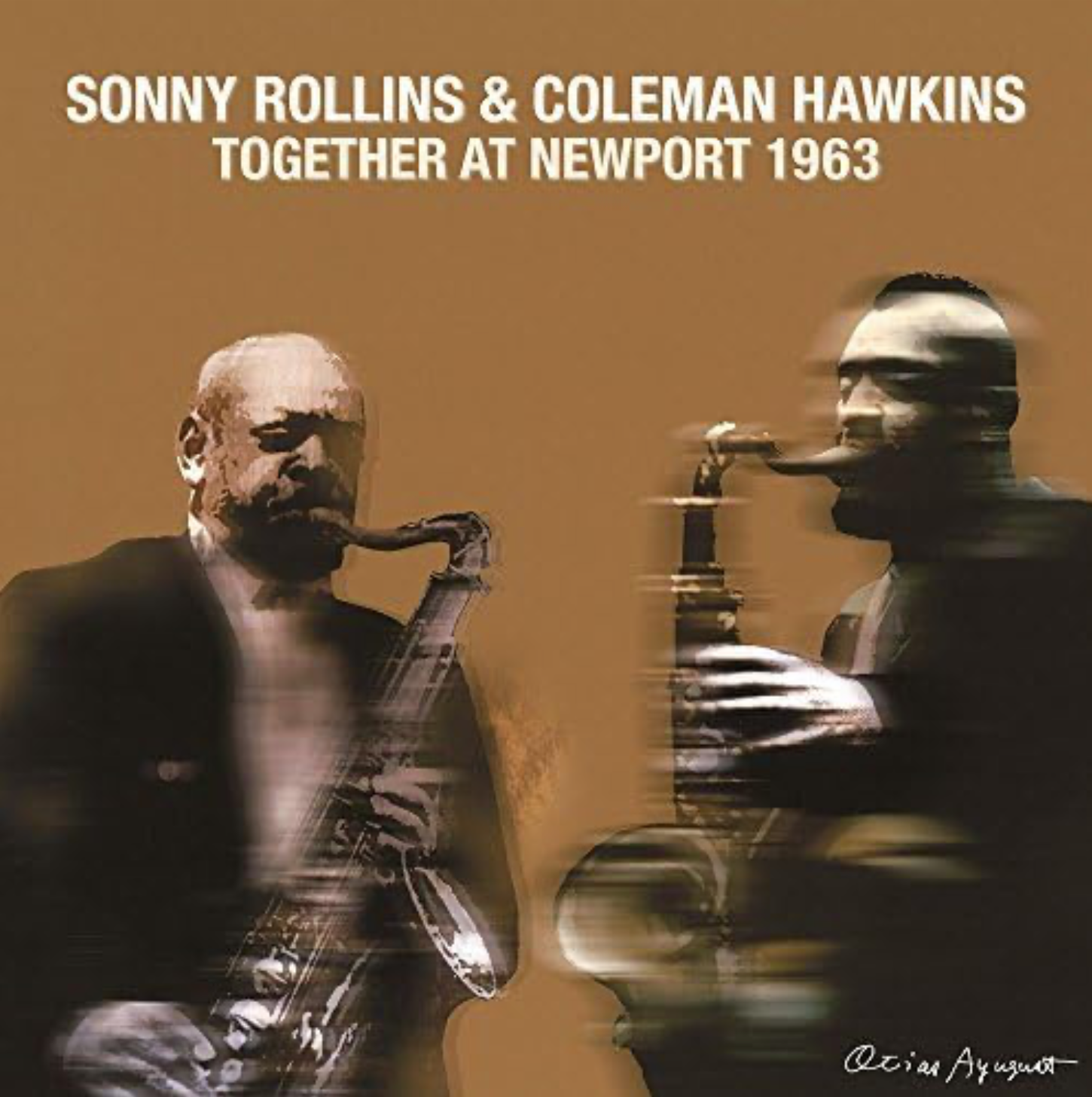

Entre las figuras que encarnan este ideal ético, Sonny Rollins ocupa un lugar central. Siempre insatisfecho, incapaz de congelar una versión ideal de su sonido, representa al sujeto que pone en juego su ser cada vez que toca. En su legendario Sonny Meets Hawk! (1963), Davidson ve una escena ejemplar: Rollins frente a su maestro, Coleman Hawkins, no desde la reverencia ni la imitación, sino desde la fricción creadora. Allí, la tradición no se repite, se reescribe. Lo mismo ocurre con el saxofonista Steve Lacy, cuya pieza November ofrece —según Davidson— una experiencia de elevación comparable a la del sabio neoplatónico, o con los experimentos de improvisación junto al software Voyager, donde la interacción entre humano y máquina se convierte en una suerte de laboratorio político posthumano.

La reflexión sobre la improvisación colectiva lleva a un modelo de ética democrática no idealista, cómo expresar la propia voz dentro de una verdadera interacción social. El jazz, con su alternancia entre la individualidad del solo y la cohesión del grupo, exige una política interactiva que mantenga un espacio para la ética individual. No se busca una cohesión de la unidad, sino una cohesión interactiva y más frágil, entre personalidades singulares. Davidson encuentra en el Mise en Abîme del Steve Lehman Octet un ejemplo de democracia sonora: un espacio donde cada músico afirma su voz sin anular la del otro. No hay armonía garantizada ni colapso inevitable, sino una construcción tensa, un equilibrio siempre provisional. Esa dinámica de escucha mutua, riesgo compartido y creación conjunta; es decir, de negociación constante, es para Davidson una pedagogía de lo político: una forma de pensar la comunidad no como unanimidad, sino como interacción arriesgada. Quizá por eso sostiene que la verdadera tradición democrática debería parecerse al jazz: esfuerzo, transformación y flujo. Por desgracia, nuestro mundo social suele ser lo contrario: ociosidad, fijeza e inmovilidad.

También la idea de tradición se redefine bajo esta luz. Davidson se opone al culto nostálgico del pasado, a esa tentación de convertir el jazz en museo. La tradición, dice, muere en cuanto se detiene. Los tradicionalistas paralizan la tradición al confundir la repetición con el refuerzo. Para los grandes innovadores, la tradición es un punto de llegada, pero también, y siempre, un punto de partida. Los grandes innovadores —de Braxton a Lehman— saben que heredar no es conservar, sino transformar. De ahí una de las intuiciones más bellas del libro: aunque el futuro no puede cambiar el pasado, sí puede cambiar su sentido. Escuchar de nuevo a los maestros, a través de los oídos del presente, no es traicionarlos, sino mantenerlos vivos. La nueva escucha que un músico como Lehman propicia sobre un maestro como Jackie McLean no sólo honra el legado, sino que lo resignifica, lo hace nuevo y diferente para el presente. Y eso es algo que supieron ver los más escritores y artistas.

El libro culmina con una invitación que podría leerse como un manifiesto: aprender a escuchar lo que todavía no entendemos, asumir que la belleza más profunda nace del esfuerzo por trascendernos.