Francisco Ferrer Lerín

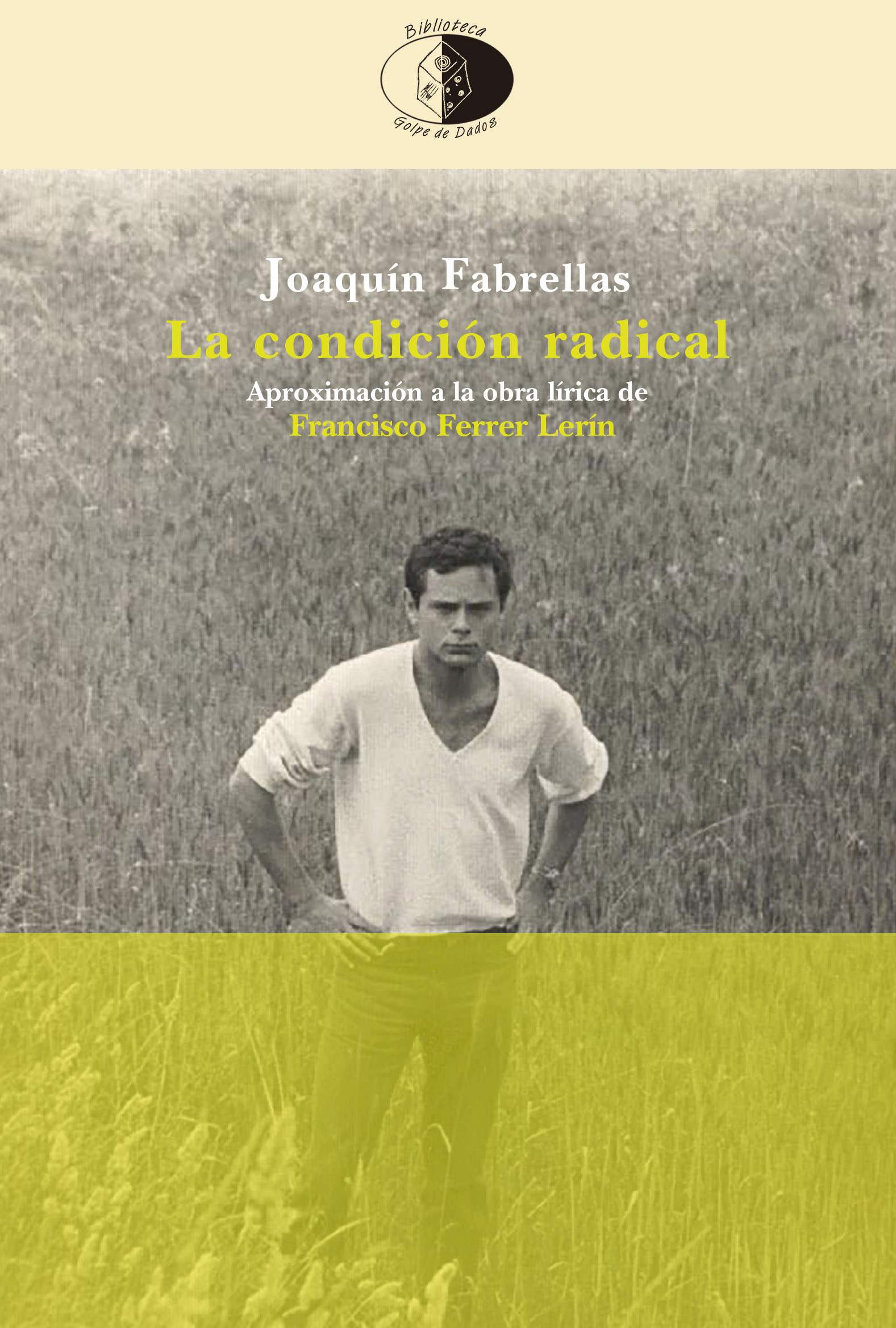

He ensayado en varias ocasiones, todas fallidas, remedar aquel glorioso título “Yo, el jurado”, la novela policíaca de Mickey Spillane, mal llevada al cine, protagonizada por su héroe habitual, Mike Hammer. Ahora tanteo un “Yo, el engreído” o quizá un “Yo, el arrogante” como rubro de un breve escrito acerca de esa cualidad inherente a la clase escribana y, en concreto, a un caso particular, el mío, tras la publicación, por el profesor Joaquín Fabrellas Jiménez, del ensayo La condición radical. Aproximación a la obra lírica de Francisco Ferrer Lerín (2023).

Abundan, en reseñas y artículos sobre mis libros, frases de este cariz: ‘célebre creador contemporáneo de gran talento’, ‘padre nutricio de la Secta Novísima’, ‘un autor raro, querido y admirado por personas con criterio’, ‘escritor de culto que se mantiene ajeno a las modas’, ‘gusta de sonreír a las verdades’, y así multitud de ditirambos y alucinaciones que giran en torno a mi ya baqueteada figura. Ha sido pues oportuna, para serenar los ánimos, y pienso en los míos, la edición, por el sello zaragozano Libros del Innombrable, del manual firmado por Joaquín Fabrellas, un texto reposado y casi exhaustivo acerca de mi obra lírica que, olvidando la frivolidad de declaraciones como las citadas, se adentra en el estudio severo de un modo de escribir poesía que, ya desde mi descubrimiento de Saint-John Perse allá en los comienzos de la década de los sesenta, vi como empeño posible y deseable. Un manual, La condición radical, cuya consecuencia inevitable, sin embargo, ha sido acrecentar mi arrogancia, mi egotismo descarado, al comprobar la singularidad de los valores que Fabrellas certifica como propios de mi literatura.

Queda claro, por lo tanto, que me gusta que se hable de mí, pero que se hable bien; esa tontería atribuida a Dalí de que lo importante es que se hable de uno aunque se hable mal, no va conmigo. Quiero decir pues que tengo perfectamente localizada la única reseña negativa que consta en mi abultadísima fortuna crítica, la reseña del libro misceláneo de poemas La hora oval (1971, con textos que arrancan en 1959), firmada por Leopoldo Azancot, publicada en La Estafeta Literaria, que me atribuye la intención de querer descubrir el Mediterráneo. Aunque también se produce otro agravio, he de aceptarlo, el día en que soy recriminado, esta vez de palabra pero luego en papel, durante una entrevista para un pasquín universitario, por mi condiscípulo Andrés Pérez Jofaina, al acusarme de usar el humor en la redacción del texto “Rinola Cornejo y el estrangulador de Boston” publicado en Papeles de Son Armadans con el beneplácito, por tanto, de Camilo José Cela; en síntesis dice Jofaina, quizá refrendado por Borges, que el humor degrada, dejémoslo para los contadores de chistes, que las palabras se las lleva el viento pero la literatura, la alta literatura, la poesía, queda impresa para toda la eternidad, y no debe ser mancillada. En cuanto a la reseña de La Estafeta, señalar, además, que Leopoldo María Panero, llamado, por cierto, “Panecillo”, por el grupito barcelonés de poetas, me la recordó no sé cuántas veces, advirtiéndome que iba a obrar en mi contra de cara a mi carrera de escritor, o no sé si dijo de poeta. Panecillo, como varios miembros de aquel clan al que yo también pertenecí y que me resisto a denominar generación, se tomó en serio, desde el comienzo, su condición de poeta y cualquier tropiezo podía descolocarlo. De todos modos esos tres episodios, Azancot, Panero y Jofaina, no me afectaron, quizá por no dar, en aquellos años, a mi actividad poética, por lúdica y fácil, ninguna importancia o, quizá, por mi condición, ya entonces perfectamente infatuada y vanidosa, descrita a la perfección por Félix de Azúa, aunque aplicándola a cierto escritor de postín cuyo nombre no oso pronunciar por estar todavía más o menos vivo: ‘XXX es una vejiga repleta de petulancia catalana’.

Ahora no me resisto, antes de concluir este artículo, a facilitar un par de apuntes indispensables para la Historia de la Literatura, al menos de la literatura del barrio barcelonés de San Gervasio. El primero es el dato preciso sobre la ubicación del lugar del examen al que me sometió Jofaina; sentados en una sillas de escay y con la grabadora sobre una mesa de formica en la cafetería Don Pancho, ya desaparecida, situada en la esquina de la calle Aribau y Travesera de Gracia. El segundo apunte es fruto de mi traducción instantánea al español, por deformación profesional, del apellido Spillane, que los diccionarios precisan como ‘derrame’, y que me retrotrae a los tiempos de bachiller en el Colegio Nelly de la calle Calvet de Barcelona, cuya asistencia religiosa era cubierta por un bonachón e inofensivo cura catalán, quizá llamado Padre Feliu, y por otro cura, vasco, voluminoso, grasiento, cuyo apellido sí recuerdo a la perfección pero que prefiero dejar en el anonimato, sacerdote que nos confesaba, a los alumnos, durante sudorosas y sofocantes sesiones, embutidos, abrazados, confesor y confesado, en un angosto habitáculo, una caja de madera imitación de un confesionario, que apestaba a hombre sucio y en el que éramos interrogados insistentemente acerca de las características de nuestras masturbaciones, en especial sobre si estas finalizaban con o sin derrame.