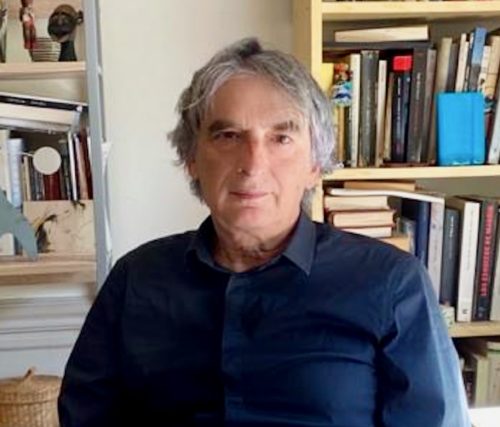

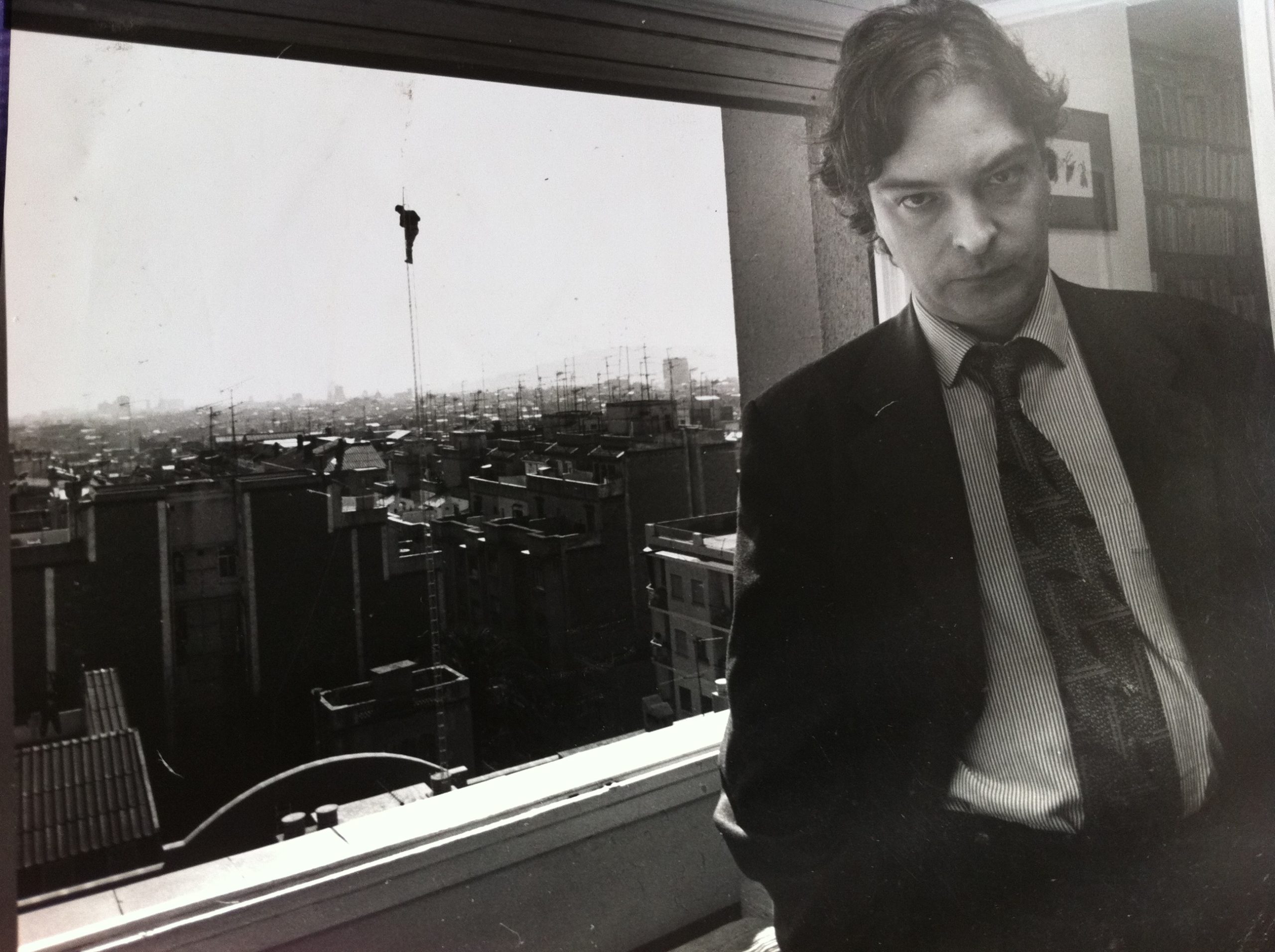

Josep Massot

Hay libros que se leen y otros en los que, línea a línea, al cabo de unas páginas, no sabemos si seguimos leyendo la novela… o si la novela nos ha transformado en personajes secundarios de su trama interminable. No es ninguna anomalía en las letras oficiales españolas que tres de los autores más innovadores de las letras españolas no tengan acceso a los premios oficiales. Uno, Javier Marías, rechazó uno menor y se le negó el mayor, como si los premios tuvieran orgullo, o más vanidad que orgullo. Otro, Pere Gimferrer, véte tú a saber.

El tercero, Enrique Vila-Matas, ocupa un lugar singular en la literatura contemporánea por su investigación sobre el lenguaje, su exploración de formas híbridas y su capacidad de enlazar la literatura española con la modernidad internacional. Es un autor que construye un universo propio, reconocible y de absoluta relevancia, capaz de influir en la literatura de otros ámbitos y de ofrecer un modelo de escritura consciente, valiente y reflexiva. Su escritura no es mero artificio ni metaliteratura desvinculada de la experiencia humana: cada libro es un ejercicio de conciencia, un mapa donde la memoria, la ficción y la reflexión sobre la literatura se entrelazan. Su obra reflexiona sobre sí misma, pero siempre desde la necesidad de releer el libro-mundo y de resistir la desaparición del sentido.

Cervantes inaugura una forma de novelar que combina aventura, reflexión y experimentación formal. Vila-Matas retoma esa línea para abordar temas contemporáneos como la crisis del autor o la multiplicidad del yo. Para ambos, escribir equivale a emprender un viaje: un desplazamiento por territorios reales y mentales, pero sobre todo por la propia literatura. Igual que en El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha aparece la figura del lector que, al leer libros, se transforma en otro, o en Los trabajos de Persiles y Sigismunda la ficción se interroga sobre sí misma, Vila-Matas hereda de Cervantes la capacidad de jugar con los límites del relato: la metanarración, la intertextualidad, la conciencia de que leer y escribir son actos inseparables. Sus libros prolongan la enseñanza cervantina de que todo libro abre puertas a otros mundos y a otras versiones de uno mismo, pero también la de reírse del pequeño, fatuo, absurdo ser humano, empezando por uno mismo. Su obra se construye sobre la sospecha de que la realidad y el lenguaje se han dislocado, y que solo queda como territorio habitable la conciencia de esa imposibilidad.

Vila-Matas escribe como quien llega a una fiesta cuando ya todos se han ido: las vanguardias pasaron, las utopías se disolvieron, los grandes relatos fueron reemplazados por ironías y referencias. Lo que queda es el eco de los libros anteriores, la biblioteca como escenario y como biografía. Por eso su obra no busca representar la vida, sino reconstruir su huella, su reflejo textual. Cada novela es, de algún modo, una lectura: del mundo, de otros autores, del propio gesto de escribir.

Su proyecto literario dialoga con la modernidad del siglo XX para perfilar la neurosis del XXI. Raymond Roussel inventó una máquina secreta para fabricar ficciones. En Kafka, los personajes presienten un orden, una ley, una verdad, pero nunca pueden alcanzarla: son lectores de un texto del que solo conservan fragmentos. En Beckett, ese misterio se vacía: ya ni siquiera hay texto que descifrar, sólo el murmullo del que sigue leyendo aunque sepa que no hay nada escrito. En Gombrowicz, la conciencia de esa imposibilidad se vuelve burla, parodia: el sujeto se ríe de sí mismo mientras trata de sostener la forma. En Thomas Pynchon el mundo está codificado en mensajes ambiguos que nadie puede descifrar del todo. Robert Walser, por su parte, ofrece la figura del escritor que desaparece caminando, modelo esencial para Vila-Matas en su idea de una identidad que se diluye mientras escribe.

Así, el drama de Vila-Matas es el del hombre moderno que ha sustituido la experiencia por el texto, y que sin embargo sigue buscando, en el interior de ese texto, una forma de verdad vital. Lejos de la desesperación absoluta, asume esa condición con ironía. El suyo no es el nihilismo de Beckett, sino una forma elegante de resistencia estética. Como la mano de Escher que se dibuja a sí misma, su escritura existe sólo en el acto de reflejarse, pero ese reflejo, paradójicamente, sigue produciendo belleza. No se trata de rendirse, sino de escribir desde la grieta.

Aunque su obra dialoga intensamente con el arte contemporáneo —con Duchamp, con Gonzalez-Foerster, con la instalación, la performance o el museo—, Vila-Matas nunca abandona la literatura. Utiliza esas otras prácticas como metáforas de la escritura: el museo es la biblioteca exteriorizada, la instalación es la novela disuelta en el espacio, la performance es el gesto de escribir en público cuando todo sucede en el interior de su mente, cuando todo se convierte en una forma de texto, incluso lo que parece escapar de él.

Vila-Matas se cruza con McCarthy. Ambos habitan mundos codificados. La vida se filtra como un mensaje secreto que sólo ellos descifran. Uno camina por el texto como por la niebla. La realidad se fragmenta, el mundo se codifica, la bruma insensata cubre el horizonte. Escribir, para él, significa impedir que la literatura se adormezca en la comodidad de la representación. Su obra no ofrece certezas, sino una ética de la ansiedad obsesiva, salvada in extremis por el humor y por la fidelidad al deseo de escribir, como el piloto caído que se aferra a los restos del avión y ríe en la soledad del océano.

El llamado realismo objetivo, en su afán por narrar la realidad a través de la mera acumulación de hechos y la descripción fáctica, incurre en una profunda ceguera: ignora la dimensión más íntima y definitoria de la experiencia contemporánea. La literatura de Vila-Matas, al fusionar el ensayo con la ficción, la crítica con la biografía apócrifa, se convierte en la cartografía de la conciencia perpleja. Es un mapa que no señala lugares geográficos, sino territorios mentales donde la identidad se disuelve y la frontera entre lo real y lo imaginado se vuelve porosa. Sus libros, de la estirpe de los escritores al borde del silencio, son ejercicios de memoria del lenguaje, de sus formas, de sus ruinas. Ese eco que, como en Montevideo, es respiración del autor hecho texto.

Al final, pues, el autor se hace texto, se teje en cada frase que escribe, se disuelve y reaparece entre los márgenes que él mismo ha marcado. Camina por los senderos de sus párrafos, se lee y se relee, se critica y se ríe de sí mismo, mientras el pulso de las palabras lo sostiene y lo arrastra, y en ese vaivén la escritura lo envuelve, lo atraviesa, lo devuelve a sí mismo y lo expulsa de nuevo. Aquí, donde la vida y el texto se confunden, el autor no sólo escribe: es la escritura, camina, respira, piensa, vibra y se reconoce en el ritmo secreto que convierte cada palabra en la extrañeza de su propio cuerpo. En ese flujo, el lector se asoma al abismo de sí mismo, si se atreve a seguir leyendo.

Creo que a Vila-Matas le gustaría eso de escritores al borde del silencio, diría que le tomo demasiado en serio e imagino su respuesta: «usted —diría— corre el riesgo de pensar que entiende algo de mí. Pero no se preocupe: yo mismo no entiendo del todo lo que hago. Lo único que me inquieta —añadiría— es que usted escribe sobre mí como si yo estuviera a punto de desaparecer, lo cual sería perfecto, salvo por el detalle de que sigo aquí, intentando no desaparecer del todo mientras escribo sobre mi propia desaparición.»