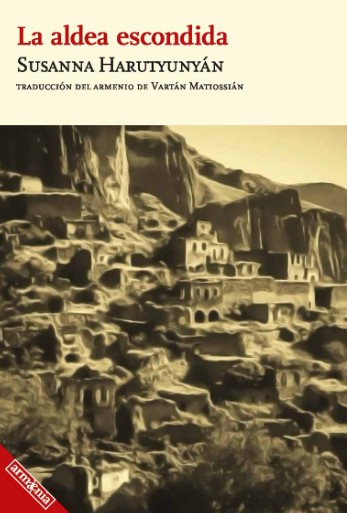

'La aldea escondida' de Susanna Harutyunyán Ed. Armaenia

Marta Rebón

Una aldea armenia apartada del mundo y del tiempo, cerca de uno de los lagos a mayor altitud del globo, casi un pequeño mar, de la que nadie conoce cómo acceder a ella, ni siquiera de su existencia. Más que una aldea, es un arca de la salvación, un lugar de fuga y curación. Allí, sobre las ruinas de un asentamiento árabe, habitan supervivientes de las tragedias que han asolado a esta nación del Cáucaso Sur.

La aldea sin nombre es como un archivo viviente de la memoria armenia: cada persona carga con lo sufrido. Susanna Harutyunyán (Karchaghbyur, 1963) invoca en esta novela de tono bíblico la genealogía del trauma armenio, desde las masacres perpetradas por el sultán Abdülhamid II para reprimir a los cristianos armenios del Imperio Otomano, precedentes del genocidio de 1915, hasta la Segunda Guerra Mundial y la imposición soviética, vivida como una segunda forma de sometimiento.

Fue un tal Perch, alguien que logró escapar de las matanzas hamidianas, quien la fundó. Sólo él sabía salir y volver a la aldea, único contacto con el mundo exterior. Y después de él, hace lo propio Harut, su discípulo. Solo él sabe qué ocurre más allá de las lindes, que se guarda para sí. Y no regresa solo: «La aldea no crecía por el número de nacimientos, sino por el número de veces al año en que Harut entraba en contacto con el mundo exterior. En esas ocasiones, siempre descubría a alguien que se hallaba en una situación sin salida o que huía de la ley, de los turcos, de sí mismo…».

Con este tipo de premisa -una comunidad cerrada que permanece aislada del devenir histórico- esperamos que en algún momento u otro se romperá la salvaguarda. Porque los habitantes hacen sus vidas, custodios de las tradiciones y la memoria cultural armenia, «pero el terror no [los abandonaba]. Se agazapaba a su lado como un perro fiel, les lamía la mano, se frotaba en sus pies y, aunque las puertas se cerraran, tampoco se alejaba».

La autora encuentra en la joven Najshún o, mejor dicho, en su vientre, el caballo de Troya. La novela arranca con un parto, el de esta mujer violada por soldados turcos que ha sido acogida por Harut. Es un ser tan inocente que ni siquiera pensó en frotarse la piel con piedras y arena para hacerse pasar por leprosa ante los turcos o mentir diciendo que habían asesinado al padre armenio. «¿Quién iba a verificar el origen de las huérfanas?», se pregunta Harut, ante tantas pérdidas. Y aunque se le ha encomendado a la partera dar muerte al recién nacido, el nacimiento de una pareja de gemelas lo cambia todo. Esas nuevas vidas -apodadas con desprecio «las turcas»- son un recordatorio de la muerte, semillas de división en la comunidad de la aldea.

El principal cometido de Harutyunyán es urdir un tejido narrativo en el que todos estos capítulos convivan en una suerte de presente eterno. Y si las gemelas son una fuente de recelo, el principio del fin vendrá por un hecho más fortuito, de mano de policías y soldados soviéticos siguiendo unas huellas.

Por una parte, esto supondrá la continuación de una historia de represión -la diferencia entre el destierro ruso y el turco es que en el primero los desiertos son de hielo, se dice-; por otra, la huida de una de las gemelas con un prisionero alemán que levantaba un puente (reconstruido más de una vez), la posibilidad de reconstruir vidas tras la devastación, la búsqueda de la esperanza y de algún tipo de redención o ruptura con el pasado. Un intento de escapar de los prejuicios y las limitaciones que, aunque con un buen fin, acaban condenando la aldea.