Ficha técnica

Título: Mandela, mi prisionero, mi amigo| Autores: Christo Brand y Barbara Jones | Traducción: Juanjo Estrella González| Editorial: Península | Colección HUELLAS | Formato: 15 x 23 cm | Presentación: Rústica con solapas | Páginas: 300 | ISBN: 978-84-9942-306-7 | Precio: 21,90 euros | Ebook: 11,99 euros

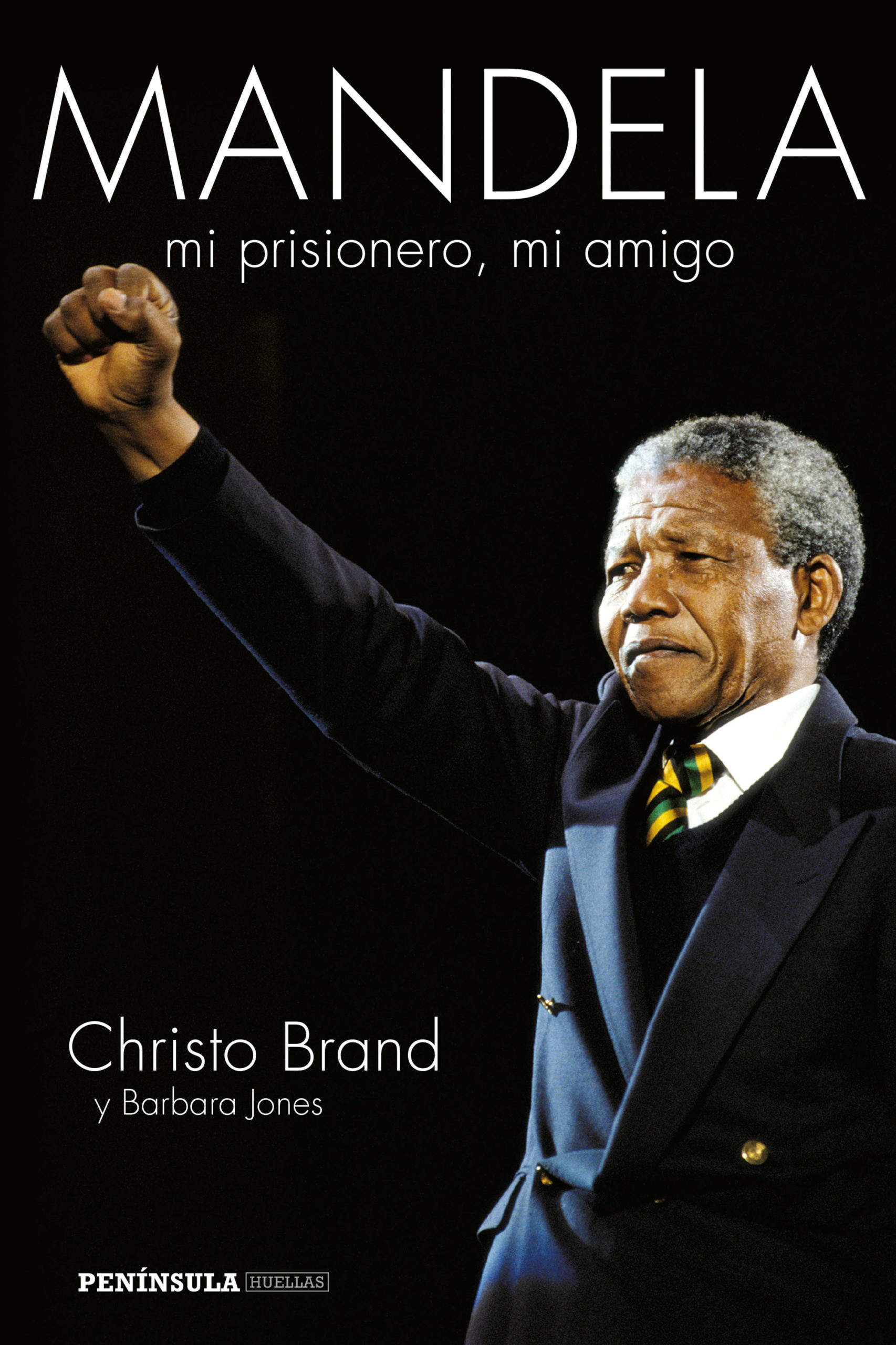

Mandela, mi prisionero, mi amigo

Christo Brand se crió en una granja sudafricana. A los 18 años era un chico blanco afrikáans que había crecido empapándose de la cultura responsable de las leyes del apartheid.

Nelson Mandela también creció en una comunidad rural. Su padre era un jefe tribal que lo envió a estudiar Derecho para que pudiera tomar parte en la lucha contra el apartheid, lo que le llevó a la cárcel.

Sus mundos, tan opuestos, entraron en colisión cuando Christo entró a trabajar en el servicio penitenciario estatal y fue enviado a Robben Island para vigilar a los prisioneros encarcelados allí, de los que Mandela era el indiscutible líder. Christo y Mandela, que entonces tenía 60 años, podrían haberse convertido en enemigos acérrimos. En cambio, forjaron una extraordinaria amistad hecha de pequeños gestos que estableció un vínculo inquebrantable entre ellos.

Durante aquellos años, Mandela sufrió mucho por el distanciamiento obligado de su familia. Se le prohibió ir al funeral de su madre, lo que para él supuso un enorme desgarro. Un día, su mujer, Winnie, trajo en secreto a su nieta a Robben Island. Christo puso en riesgo su trabajo al llevarle al bebé a Mandela para que lo sostuviera.

Su amistad quedó sellada por momentos compartidos como ése. A veces sólo por un gesto o una sonrisa; otras, por un acto de generosidad. Y el lazo entre ellos se extendió más allá de los años de prisión de Mandela. Siendo ya presidente de Sudáfrica, Mandela buscó a Christo y le ofreció un trabajo en los archivos del Parlamento. Invitó a Christo y su familia a su casa y lo consoló cuando uno de sus hijos murió en un accidente de tráfico. Pocas semanas antes de morir, Mandela le llamó para despedirse.

Esta es la historia de un hombre al que Mandela, gracias a su espíritu, su bondad y su carisma personal, hizo cambiar con las mismas armas con las que luego transformaría a toda una nación.

CAPÍTULO 1

Me crié en una pequeña granja a las afueras de Stanford, un bello pueblo situado en un valle de montaña, a dos horas en coche de Ciudad del Cabo, la gran ciudad. Un río serpenteaba por él, y el océano Atlántico quedaba cerca. Nuestra granja se llamaba Goedvertrouw, que significa «buena confianza» en holandés. En una finca vecina había una pequeña escuela, y ahí me enviaron a estudiar cuando tenía cinco años.

Lloviera o hiciese sol, cada mañana debía recorrer a pie los ocho kilómetros que me separaban de la parada de autobús más próxima. Pero, con frecuencia, uno de los empleados de la granja, un africano al que llamábamos «Chocolate», me acompañaba hasta la parada o me llevaba sobre el manillar de su bicicleta, o en la moto cuando le funcionaba. Jamás supimos el verdadero nombre de Chocolate. Siempre estaba ahí. No tenía parientes, y se pasaba la vida trabajando en la finca o ayudando a mi madre en casa.

Andábamos siempre cortos de dinero, y no había lujos. En cambio, nuestra vida familiar era muy rica. Tal vez no tuviéramos muchas cosas, pero lo que había era bueno: patatas asadas con una nuez de mantequilla, tuétano y calabaza con relleno de miga de pan y guisantes frescos. Apenas conocía el sabor de la carne, pero no me importaba.

Después de cenar, sacábamos unas velas al porche -no teníamos electricidad-, y mi padre cogía su violín y Chocolate su guitarra, y la música y la diversión resonaban en la oscuridad de la noche.

Los días empezaban temprano y a veces se prolongaban hasta la medianoche, sobre todo cuando las tormentas invernales causaban daños en las cosechas o los cercados. Yo a veces salía, cuando ya había oscurecido, con mi padre y Chocolate, y les sostenía la linterna mientras ellos reparaban las vallas bajo la lluvia. En la zona de Boland, perteneciente a la Provincia Occidental del Cabo, las noches de invierno podían ser gélidas, y en ocasiones la ropa tendida se helaba y las manos se entumecían y se ponían azuladas. En cambio, en los veranos el calor era intenso, bochornoso, y costaba respirar.

Mi educación fue la típica de un afrikáner cristiano. Había recibido el bautismo en el seno de la Iglesia Holandesa Reformada, y acudíamos a los servicios religiosos todos los domingos. Después, por la tarde, dormíamos la siesta. Cuando teníamos vacaciones escolares, y también los fines de semana, me pasaba el día recorriendo la granja con mis amigos, los hijos de los trabajadores africanos y mestizos.

Sin embargo, en el colegio, todos mis compañeros eran blancos. Aunque soy sincero si digo que en aquella época apenas me percataba de la diferencia, lo cierto es que, durante el curso académico, nuestra diminuta escuela, de dos aulas solamente, era para los hijos blancos de los granjeros y sus jefes y capataces. Los hijos de los africanos y las personas de color asistían a otro centro situado a los pies de la colina.

Aun así, antes y después de las clases, todos nos encontrábamos en la parada de autobús y muchas veces encendíamos una hoguera allí mismo, sobre la tierra polvorienta, si hacía frío y todavía faltaba un buen rato para que llegara el autobús. Pero nunca hablábamos de por qué había segregación en nuestros colegios. Éramos pequeños -inocentes, supongo-, y aquél era sólo un hecho más de la vida.

En la granja, únicamente jugaba con otros niños blancos cuando las hermanas de mi madre y sus familias venían a visitarnos los fines de semana desde Ciudad del Cabo. Mi primo y yo salíamos temprano por la mañana, y Chocolate nos acompañaba mientras cazábamos conejos y palomas.

Pero entonces, un día, Chocolate desapareció. Hoy todavía no sé qué le ocurrió, aunque supongo que lo detuvieron por estar en alguna parte sin pase. Las leyes sobre pases para negros y personas de color eran célebres. Dichos pases se llamaban dompass, es decir, «pases ridículos», y dominaban la vida de quienes no eran blancos.

Mi padre intentó averiguar qué le había sucedido, pero no lo consiguió. Y lo aceptamos como parte de la vida sudafricana de la época. Un hombre como él provendría, seguramente, de una familia numerosa y pobre que residiría en una chabola sin agua corriente, electricidad ni alcantarillado. Es posible que hubiera perdido a sus padres a causa de la malnutrición o la tuberculosis, y que se hubiera ido de casa en busca de trabajo. Carecía de pertenencias y de educación, y lo más probable es que no lo hubieran registrado al nacer, por lo que no contaría con ningún documento de identidad. Se habría sentido afortunado por encontrar cualquier tipo de ocupación, o de hogar, cuando mis padres lo contrataron.

Chocolate habría sido clasificado como «obrero no especializado » a pesar de su capacidad para arreglar cualquier cosa en la granja y enseñar a un niño como yo a cazar y pescar, así como a reparar cercados y cuidar animales. No constaría en ningún registro laboral y no existiría para el sistema, igual que tantos otros africanos que carecían de cualquier valor para el estado del apartheid.

Estaba obligado a llevar su pase, su dompass, fuera a donde fuese, y debía enseñarlo cuando se les antojara a las patrullas policiales, que podían darle el alto y exigirle que demostrara que tenía derecho a estar donde en ese momento se hallaba. Pero Chocolate no tenía dompass. Ni siquiera existía de forma oficial.