Ficha técnica

Título: Cita con los clásicos | Autor: Kenneth Rexroth |Traducción: Federico Corriente | Editorial: Pepitas de Calabaza | Tamaño: 14.5×21 cms. | Encuadernación: rústica con solapas | Páginas: 336 |ISBN 978-84-15862-23-9 Precio: 21 euros

Cita con los clásicos

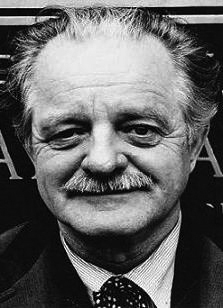

Kenneth Rexroth

Los breves y brillantes ensayos que dan cuerpo a Cita con los clásicos -unos textos que aparecieron originalmente en Saturday Review- abordan sesenta libros que, para Rexroth, constituyen «los documentos básicos de la historia de la imaginación»: Del Poema de Gilgamesh al Huckleberry Finn de Mark Twain.

Distinguido por el estilo directo y vivaz de Rexroth, Cita con los clásicos presenta ideas elaboradas con un lenguaje sencillo, tonificadas por la impresión de que el autor habla cara a cara con el lector. Versátil y buen conocedor de varios idiomas, Rexroth no se deja constreñir ni por Oriente ni por Occidente; pasa con presteza de Homero al Mahabarata y de Murasaki a Stendhal. Solo cuando nos detenemos para tomar aire, reparamos en sus afinidades especiales: Casanova, Izaak Walton, Macbeth, las sagas islandesas, la poesía clásica japonesa. Lo ha leído todo.

En Laurence Sterne ve toques de Buda; en Henry Fielding, asomos de Confucio. «Puede que la vida no dé pie a demasiado optimismo», sostiene Rexroth en su introducción, «pero desde luego es cómica y las grandes obras de la literatura universal nos presentan al hombre cubriéndose el rostro con dos máscaras convencionales que decoran el proscenio de los teatros: una que ríe y otra que llora. ¿De quién es el rostro que oculta la doble máscara? Es un simple rostro humano, tuyo o mío. Ahí reside la ironía suprema que distingue a la gran literatura: resulta todo de lo más banal».

INTRODUCCIÓN

En los más de cinco mil años que lleva escribiendo, la humanidad ha acumulado una masa ingente de obras de literatura imaginativa. Algunas de esas obras no tienen otro mérito que haber sobrevivido y llegado hasta nosotros por azar, pero un pequeño número de ellas representa algo más. Son los documentos fundamentales de la historia de la imaginación, los que trascienden las definiciones del clasicismo al uso pese a compartir sus denominadores comunes más elementales. Fijan los arquetipos de la experiencia humana creando personajes a la vez concretos y universales, y plasman los acontecimientos y relaciones que son una constante en la vida de todos los seres humanos.

Todo ser humano necesita dotarse de arquetipos que le sirvan de puntos de referencia moral y de conducta. La gran literatura produce arquetipos universalmente válidos porque la vida es idéntica en todas partes. Sean esquimales, polinesios, romanos o habitantes de Chicago, todos los seres humanos tienen el mismo tipo de cuerpos y de cerebros, y hacen frente a su entorno de formas que a un observador de otro planeta le parecerían poco menos que uniformes.

Lo que distingue a la literatura del mito es que pone el acento en los seres humanos y en sus relaciones mutuas. Los mitos subjetivizan el universo situando al hombre en el marco de la naturaleza y respondiendo a las preguntas sobre su relación con el entorno mediante rituales sagrados y ceremonias mágicas. Las obras cumbre de la literatura imaginativa son imágenes especulares del mito que objetivan los episodios decisivos de la vida subjetiva del hombre y en las que ni la realidad ni la naturaleza existen al margen de este. La tensión dramática es algo inherente a la literatura. No depende de la intervención sobrenatural o divina, sino que surge de las relaciones entre los personajes, y pone de manifiesto el dinamismo fundamental de la existencia humana, del mismo modo que el funcionamiento de una central eléctrica pone de manifiesto las leyes de la física.

En el mito, por el contrario, las relaciones tienden a petrificarse a medida que se resuelven: en la Ilíada y en la Odisea, por ejemplo, las relaciones entre los dioses del Olimpo no superan nunca el umbral de una especie de transacción impasible. La tragedia solo puede darse entre los hombres.

Cabría imaginar que la historia de la literatura más excelsa fuera también la de un proceso de enriquecimiento progresivo de las capacidades creadoras del ser humano. Desde luego, los símbolos y las figuras míticas se vuelven, a lo largo de la historia, cada vez más sublimes, profundos e intensos. En este sentido, el mito confluye con la ciencia, de la que en cierto modo es el ropaje metafórico o el sucedáneo. El hombre colma el abismo que separa la tecnología de la naturaleza a través del mito y del ritual. Los misterios de la vida y del mundo se resuelven al encarnarse.

Es muy llamativo que las grandes ficciones dramáticas de la humanidad no hayan progresado del mismo modo que la ciencia o incluso la religión. La tecnología no repercute de forma benéfica sobre el arte. Los bisontes de las cuevas de Altamira no son inferiores a los mejores cuadros de la última Bienal de Venecia, y lo mismo se puede decir en literatura: el Ulises de James Joyce no supone un progreso en relación a Homero. A mediados del siglo XIX se creía que se había producido una revolución de la sensibilidad y la percepción, y que la poesía de Baudelaire y las novelas de Dostoievski pertenecían a una categoría superior a las que las que las precedieron. Hoy en día solo personas muy jóvenes, y no serían muchas, siguen pensando así. De hecho, hoy resultaría más fácil sostener convincentemente la hipótesis contraria.