Ficha técnica

Título: Cuadernos negros. 1938-1939. Reflexiones VII – IX | Autor: Martin Heidegger | Traducción: Alberto Ciria | Editorial: Trotta | Colección: Estructuras y Procesos. Filosofía | Formato: Rústica | | Páginas: 384 | Medidas: 14 X 23 cm | Fecha: enero 2017 | ISBN: 978-84-9879-603-2 | Precio: 25 euros

Cuadernos negros.1938-1939

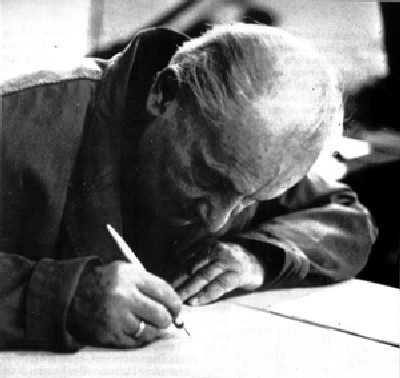

Martin Heidegger

Los Cuadernos negros, especie de diario filosófico, enlazan las reflexiones más estrictamente teóricas con referencias a la situación personal y profesional de Martin Heidegger, así como a acontecimientos tanto históricos como cotidianos. Representan en este sentido un estilo de escritura y meditación filosófica extremadamente singular.

Esta segunda entrega permite profundizar en el trasfondo del debate generado por su publicación. Recoge la continuación de las Reflexiones (los números VII-XI), unas anotaciones que comienzan en el año 1938 y acaban poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en las postrimerías del verano de 1939. En ellas, Heidegger desarrolla la discusión de la visión del mundo ligada al nacionalsocialismo a la luz de la realidad efectiva de este movimiento. Distingue así entre el «pueblo alemán» y su circunstancia presente, dejando traslucir su distancia hacia la «revolución» que vive Alemania.

Otros aspectos reseñables de este volumen son el debate con el historicismo, la visión de la política como realización de la cultura y el rechazo del «cristianismo de cultura». En este contexto, ocupa un lugar especial la valoración crítica de la música de Richard Wagner. Pero, sin duda, el elemento más polémico de estas páginas es la interpretación del judaísmo, entendido como máximo exponente de lo que Heidegger denomina la «carencia de suelo» y la era de la «maquinación».

1

Raros por escasos son en la historia aquellos empentones (19) que, irreconocibles en su momento, llevando a través de todo lo ente pasan a constituir el nuevo margen de espacio y tiempo para una nueva diferencia de ser. Si raros por escasos son estos empentones, aún más raramente se los advierte, y el conocimiento que proporciona el advertirlos consiste en que a estos arriesgados lanzamientos se les traza previamente la órbita de su vuelo, y en que se deja dispuestos a los lanzadores. Casi siempre, estos lanzamientos resultan interceptados, es decir, se los ataja en la historiografía.

Como la historiografía surge como «ciencia» a partir de una forma determinada de la historia occidental -de su carácter moderno-, por eso la historiografía no es acaso esa mera sobrecubierta indiferente que para la historia representa el enterarse de la historia (como si enterarse de la historia fuera la sobrecubierta de la historia), sino que es una de las vías esenciales por las que se «hace» la historia. Esta función histórica de la historiografía aún no ha sido advertida, ni menos aún se han calculado las dimensiones de su alcance para la fase decisiva de la Modernidad. ¿Por qué utiliza la historia la inocuidad de la ciencia historiográfica para conseguir ese efecto que hay que suponer que se produce en el atajamiento de aquellos empentones? ¿Será que la historia (de lo ente) consiste en atajar amortiguándolos tales empentones de la diferencia de ser?

¿Consistirá la esencia de los empentones en que, en ellos, lo que empuja, empujando y lanzando se vela en su rehusamiento? ¿Será que solo desde aquí presagiamos algo acerca de la historia de la diferencia de ser, a cuya esencia nos está permitido llamarla así: el poder negante de la vacilación de lo indeciso oculto que hay en la prestación de adecuación en la decisión?