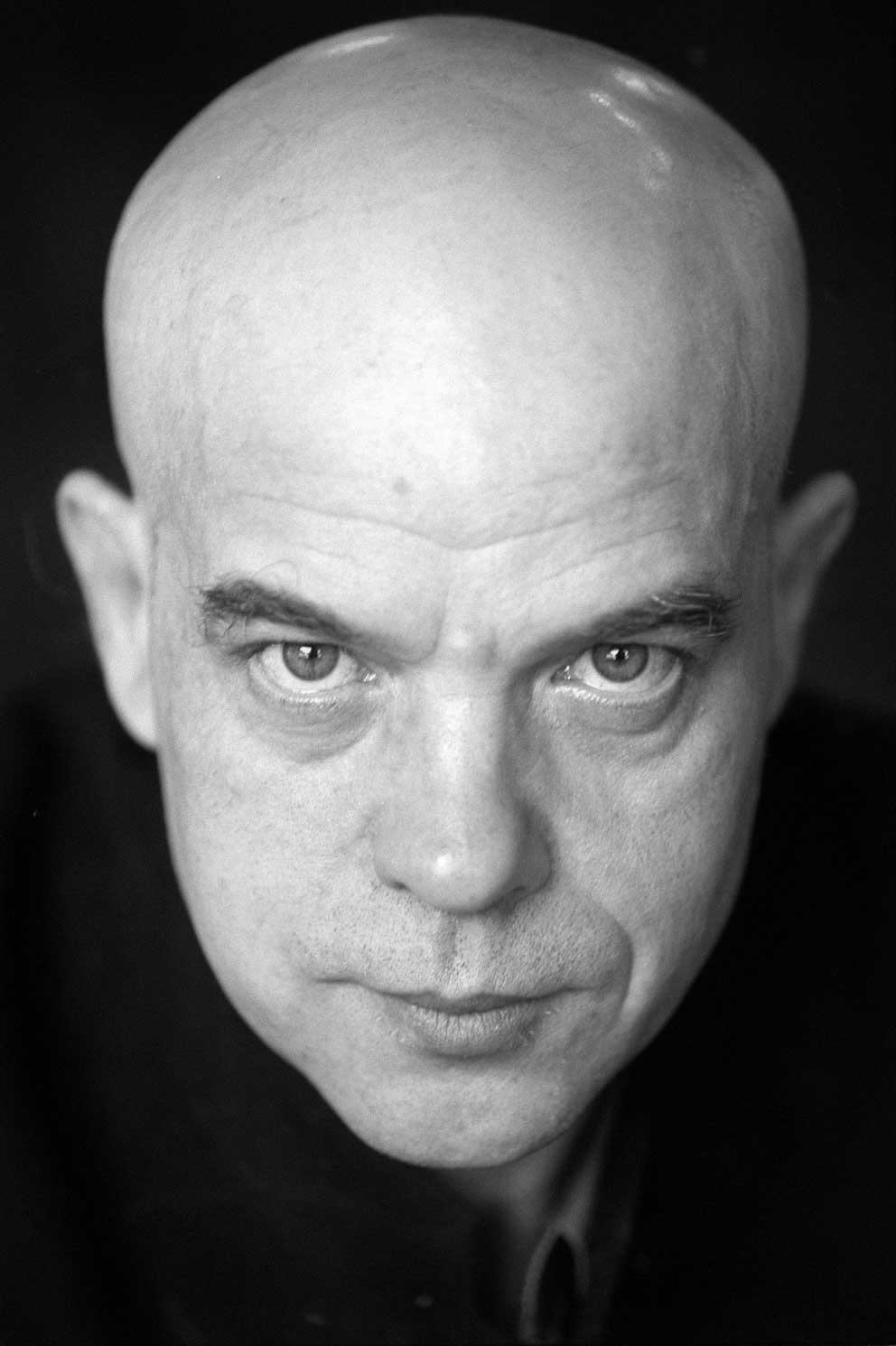

Jesús Ferrero

El último año de vida de Proust estuvo presidido por la ansiedad y la fiebre.

Sentía que la muerte seguía sus pasos por los pasillos de su casa, las habitaciones, el cuarto donde crepitaba siempre el fuego. Las llamas de le chimenea eran las lenguas de la muerte, las sombras que proyectaban en las paredes eran las sombras de la muerte.

Muchos de los personajes que habían transitado por su inmensa feria de las vanidades estaban muertos, como estaban muertos sus padres, y muy especialmente su madre, la que podía conducirle al abismo las noches de su infancia, cuando la reina de su vida no acudía a darle un beso y sin la seguridad pueril del beso materno la noche se abría ante él como la vasta morada del insomnio.

Ah, la muerte de los padres, sin su ausencia no hubiese sido posible levantar el edificio de su pasado. Los grandes jueces han de morir para que el vástago libere su voz y deje paso a los demonios de la carne, y sea la carne la que hable y se abra a la noche de los gozos inconfesables.